El Derecho Administrativo y sus fuentes

Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho

Introducción

Con la Revolución Francesa, nació el concepto de Estado de Derecho, caracterizado por la división de poderes en el Estado, el reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos y, en general, el principio de legalidad. Este desarrollo marcó el comienzo de una verdadera sujeción de la Administración a la Ley y al Derecho, eliminando así los privilegios históricos que se le reconocían al Poder Ejecutivo, los cuales le permitían, en algunos casos, actuar por encima y al margen de la Ley.

La Constitución Española, promulgada el 27 de diciembre de 1978 (en adelante, CE), establece de manera clara esta sujeción:

a) En su artículo 1, establece que «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho».

b) En su artículo 9, apartado 1, señala que «los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico».

c) En su artículo 9, apartado 3, garantiza «el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos».

d) En su artículo 103, apartado 1, afirma que «la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho».

e) En su artículo 106, apartado 1, estipula que «los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de esta a los fines que la justifican».

A partir de estos preceptos, se puede afirmar de manera contundente el sometimiento pleno de la Administración al Derecho. Esta sumisión se extiende a todo el ordenamiento jurídico, encabezado por la Constitución, cuya aplicación directa es incuestionable. En particular, se manifiesta en relación con el Derecho específico y exclusivo de la Administración: el Derecho Administrativo.

Derecho Administrativo

ZANOBINI definió el Derecho Administrativo como «aquella parte del Derecho Público que tiene por objeto la organización, los medios y las formas de la actividad de las Administraciones Públicas y las consiguientes relaciones jurídicas entre estas y otros sujetos». Por su parte, GARCÍA DE ENTERRÍA lo describió como «un Derecho de naturaleza estatutaria, que se enfoca en la regulación de los sujetos que se agrupan bajo el nombre de Administraciones Públicas, apartando a estos sujetos singulares del Derecho Común».

De esta definición, se derivan las siguientes consecuencias:

a) El Derecho Administrativo es una rama del Derecho Público, siendo una de sus partes más importantes. Está estrechamente relacionado y subordinado al Derecho Constitucional, dada la primacía de la Constitución.

b) El Derecho Administrativo es el Derecho común de las Administraciones Públicas, en cuyo ámbito estas desarrollan su actividad característica. A diferencia del Derecho especial, cuyas lagunas deben ser cubiertas con recursos a otros Derechos, el Derecho Administrativo integra sus propias lagunas con sus principios.

El carácter estatutario de este Derecho lo convierte, según este autor, en un microcosmos jurídico que intenta abarcar todas las áreas en las que operan las Administraciones Públicas, incluso aquellas reguladas por otros Derechos.

c) Para que exista una relación jurídico-administrativa, regulada por este Derecho, es necesario que al menos una de las partes en dicha relación sea una Administración Pública, actuando directamente o, incluso, a través de particulares que actúan en su nombre (por ejemplo, un concesionario de un servicio público). Esto se refleja en el artículo 20, apartado b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (en adelante, LJCA), que menciona a «los particulares, cuando actúen por delegación o como meros agentes o mandatarios de ella».

Por otro lado, este Derecho presenta, como señala GARCÍA DE ENTERRÍA, unas características especiales debido a la posición privilegiada que ocupa la Administración, al ejercer las potestades excepcionales que se le otorgan para cumplir su misión de servir, con objetividad, los intereses generales (art. 103.1 de la CE).

En efecto, a diferencia de los particulares, la Administración posee, entre otras facultades, la capacidad de tomar decisiones ejecutivas y actuar de oficio, de proteger sus propios derechos de manera directa (autotutela), de expropiar, etc.

En este contexto, el Derecho Administrativo debe estar constituido, como sugiere este autor, por un equilibrio entre estas potestades y las garantías que se otorgan al ciudadano frente a su ejercicio.

Finalmente, es importante señalar que, además de actuar como una entidad pública, la Administración puede, en ciertas relaciones, comportarse como un particular más. En tales casos, se le aplicará el Derecho Privado y su control se llevará a cabo ante los Tribunales ordinarios, y no ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Fuentes del Derecho Administrativo

Introducción

Al abordar las fuentes del Derecho Administrativo, al igual que en cualquier otra rama del Derecho, es necesario recurrir a la teoría general de las fuentes del Derecho, la cual es objeto de estudio en el Derecho Constitucional (en aquellos casos en los que la Constitución lo contemple, lo que no sucede en la nuestra) o, como ius commune o Derecho Común, en el Derecho Civil (como se observa en nuestro Derecho, donde en el Título Preliminar del Código Civil se desarrolla todo lo relativo a las fuentes del Derecho, estableciendo en su artículo 1 que «las fuentes del ordenamiento jurídico español son la Ley, la Costumbre y los Principios Generales del Derecho»).

Por lo tanto, al tratar las fuentes del Derecho Administrativo, no es necesario más que aplicar esta teoría general, teniendo en cuenta una particularidad: el hecho de que la Administración Pública es fuente normativa de su propia actividad a través de la potestad reglamentaria.

Concepto

GARRIDO FALLA define las fuentes del Derecho Administrativo como «aquellas formas o actos mediante los cuales el Derecho Administrativo se manifiesta en su vigencia».

En resumen, cuando hablamos de fuentes del Derecho, nos referimos a quién crea el Derecho, de dónde proviene, y, en otro sentido, cómo se manifiesta externamente dicho Derecho.

Jerarquía y enumeración de las fuentes del Derecho Administrativo

La existencia de diversas fuentes plantea el problema de su ordenación jerárquica, ya que, en virtud del principio de unidad del Derecho Positivo, debe rechazarse la posibilidad de que existan dos fuentes de igual rango.

En este sentido, establecer la jerarquía de las fuentes implica determinar el orden de aplicabilidad de las normas jurídicas a cada caso concreto y establecer el criterio para resolver las contradicciones que puedan surgir entre normas de distinto rango.

GARRIDO FALLA menciona, al respecto, dos criterios fundamentales:

A) El criterio de la primacía del Derecho escrito, por el cual las fuentes no escritas son relegadas en el Derecho Administrativo a un papel subsidiario. Así, «la Costumbre solo regirá en ausencia de Ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que se pruebe su existencia», y «los Principios Generales del Derecho se aplicarán en ausencia de Ley o Costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico», tal como establece el artículo 1 del Código Civil.

B) El criterio de la jerarquía del órgano del que emana la norma escrita, según el cual debe destacarse, en primer lugar, la subordinación de las disposiciones administrativas (fuentes de la Administración) respecto a las emanadas del Poder Legislativo (fuentes para la Administración), y dentro de estas últimas, la superioridad de la Constitución sobre otros tipos de leyes.

En segundo lugar, dentro de las fuentes de la Administración, deben considerarse dos reglas:

a) Cuanto mayor sea la jerarquía del órgano que dicta la norma administrativa, mayor será el valor formal de la norma emitida (por ejemplo, un Reglamento aprobado por el Consejo de Ministros mediante un Decreto tiene mayor rango jurídico que una disposición emitida por un Ministro a través de una Orden Ministerial).

b) Las normas reglamentarias de las Entidades de carácter público integradas en el Estado no pueden contradecir el Derecho estatal.

En base a lo expuesto, podemos establecer la siguiente jerarquía o secuencia de prelación y enumeración de las fuentes de nuestro Derecho Público, siguiendo los preceptos del Código Civil (artículo 1), de la Constitución (que, en su artículo 9, apartado 3, como se mencionó, garantiza el principio de jerarquía normativa) y de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (LG, en adelante), la cual ha sido profundamente modificada en esta y otras materias, con efectos desde el 2 de octubre de 2016, por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP, en adelante), que en su artículo 24 establece el orden de prelación de las normas y resoluciones administrativas, como se analizará. Además, cabe destacar la influencia de la integración de España en la Comunidad Económica Europea en esta cuestión de las fuentes, ya que el Derecho Comunitario se aplica directamente en los países miembros de la Comunidad y tiene incluso un peso mayor que sus propias legislaciones, basado, en el caso español, en la remisión que hace el artículo 93 de la Constitución, que establece que «mediante Ley Orgánica se puede autorizar la celebración de Tratados por los que se atribuya a una Organización o Institución Internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, garantizar el cumplimiento de estos Tratados y de las resoluciones emanadas de los Organismos Internacionales o Supranacionales titulares de la cesión».

Este precepto, redactado con la intención de facilitar la integración de España en las Comunidades Europeas, permite el establecimiento de un verdadero Derecho supranacional, en el sentido de una transferencia de competencias legislativas, ejecutivas y judiciales a Organizaciones Internacionales, que están facultadas para ejercer dichas competencias directamente sobre los ciudadanos españoles, sin la necesidad de una conversión por parte del Estado español.

En concreto, la incorporación de España a dicha Comunidad implica la aplicabilidad interna del Tratado de Roma y de otros Tratados comunitarios y, de manera especial, la aplicación de los Reglamentos, Directivas y Decisiones comunitarias emitidas por los órganos de la Comunidad (Parlamento Europeo, Consejo de Ministros y Comisión), que prevalecen sobre las leyes nacionales de los Estados miembros y se aplican directamente en ellos, por encima de sus respectivas leyes internas.

Se trata, en definitiva, como señaló GARCÍA DE ENTERRÍA y se mencionó anteriormente, de una transferencia o cesión de competencias a órganos supranacionales, lo que implica que los órganos nacionales dejan de ser competentes en las materias transferidas. Por lo tanto, existen dos órdenes jurídicos paralelos, no superpuestos.

Más allá de esta influencia del Derecho Comunitario, se puede establecer la siguiente enumeración y jerarquía de las fuentes en nuestro Derecho Administrativo:

A) Fuentes directas

a) La Constitución.

b) Las Leyes Orgánicas, ordinarias y otros actos con fuerza de Ley (Decretos Legislativos y Decretos-Leyes).

c) Reglamentos del Presidente del Gobierno (o de la Presidencia de la Comunidad Autónoma correspondiente) o del Consejo de Ministros (o del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma), aprobados por Real Decreto (o Decreto, en el caso de la Comunidad Autónoma).

d) Reglamentos o disposiciones ministeriales (o de las Consejerías de la Comunidad Autónoma) aprobados por Orden Ministerial (o de la Consejería correspondiente). Si la disposición afecta a varios Ministerios, se emitirá en forma de Orden del Ministro de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales (actual Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática), dictada a propuesta de los Ministros implicados (en el caso de las Comunidades Autónomas, se actuará de acuerdo con lo que disponga su legislación específica).

e) Reglamentos o normas de otras Entidades Públicas, como la normativa emanada de otras Corporaciones Públicas, tales como las Ordenanzas y Reglamentos de las Corporaciones Locales y los Bandos de los Alcaldes.

B) Fuentes directas subsidiarias

Estas fuentes se aplican en ausencia de las principales y son:

a) La Costumbre: Es una norma derivada de una práctica jurídica reiterada, como menciona CASTÁN. El artículo 1.3 del Código Civil establece que “la costumbre solo regirá en ausencia de una Ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que esté debidamente probada. Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad serán considerados como costumbre”.

b) Los Principios Generales del Derecho: Definidos por DE CASTRO como “las ideas fundamentales que informan la organización jurídica de la nación”. Según el artículo 1.4 del Código Civil, “se aplicarán en ausencia de Ley o Costumbre, sin perjuicio de su papel como informadores del ordenamiento jurídico”.

C) Fuentes indirectas

a) Los Tratados Internacionales: Su rango normativo es objeto de debate doctrinal, dependiendo de si requieren o no la autorización de las Cortes Generales. Cuando las Cortes deben autorizarlos (en casos como Tratados de carácter político, militar, que afecten a la integridad territorial del Estado, a los derechos y deberes fundamentales del Título 1 de la Constitución, que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública o que conlleven la modificación o derogación de alguna Ley o requieran medidas legislativas para su ejecución), se consideran como auténticas Leyes. En cambio, cuando las Cortes simplemente son informadas por el Gobierno de su celebración, tienen rango reglamentario.

En cualquier caso, salvo la excepción mencionada sobre el Derecho Comunitario, los Tratados Internacionales solo formarán parte de nuestro ordenamiento interno como fuente directa una vez que sean publicados íntegramente en el Boletín Oficial del Estado (artículos 96 de la Constitución y 1.5 del Código Civil).

b) La Jurisprudencia: En nuestro sistema jurídico, a diferencia de los países anglosajones, la jurisprudencia no tiene el carácter de fuente. Según el artículo 1.6 del Código Civil, “complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de manera reiterada, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la Ley, la Costumbre y los Principios Generales del Derecho”.

Para finalizar, es importante destacar que, conforme al artículo 1.2 del Código Civil, “carecerán de validez las disposiciones que contradigan otras de rango superior”.

En cuanto a la forma y jerarquía de las disposiciones y resoluciones del Gobierno de la Nación y de sus miembros, el artículo 24 de la Ley del Gobierno establece lo siguiente:

1. Las decisiones del Gobierno de la Nación y de sus miembros adoptan las siguientes formas:

a) Reales Decretos Legislativos y Reales Decretos-leyes, que aprueban, respectivamente, las normas previstas en los artículos 82 y 86 de la Constitución.

b) Reales Decretos del Presidente del Gobierno, para las disposiciones y actos que correspondan al Presidente.

c) Reales Decretos acordados en Consejo de Ministros, para aprobar normas reglamentarias de su competencia y las resoluciones que deban adoptar dicha forma jurídica.

d) Acuerdos del Consejo de Ministros, para decisiones de este órgano colegiado que no requieran la forma de Real Decreto.

e) Acuerdos adoptados en Comisiones Delegadas del Gobierno, que adoptarán la forma de Orden del Ministro competente o del Ministro de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales (actual Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática) cuando la competencia recaiga en varios Ministerios.

f) Órdenes Ministeriales, para disposiciones y resoluciones de los Ministros. Cuando la disposición o resolución afecte a varios Departamentos, se emitirá en forma de Orden del/de la Ministro/a de la Presidencia, dictada a propuesta de los Ministros interesados.

Los reglamentos se ordenarán según la siguiente jerarquía:

Disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno o acordadas en el Consejo de Ministros.

Disposiciones aprobadas por Orden Ministerial.

La Constitución

Introducción

La Constitución, considerada como la Ley de Leyes, desempeña un papel fundamental en cuanto a las fuentes del Derecho, según GARRIDO FALLA, y se destaca en tres aspectos:

a) Es una norma jurídica, lo que significa que comparte todas las características materiales y formales que se atribuyen a las normas jurídicas en general.

b) Es la norma jurídica fundamental (norma normarum) en un doble sentido, tanto material como formal, ya que:

1. Su contenido sirve como base para el desarrollo legislativo de todo el ordenamiento jurídico del Estado, el cual, además, debe ser interpretado conforme al espíritu y letra de la Constitución.

2. La supremacía de la Constitución en relación con el resto del ordenamiento jurídico tiene un rango formal; es el primer peldaño en la jerarquía de las fuentes del Derecho y, por lo tanto, tiene el rango y valor de una “superley”.

c) La Constitución también establece la jerarquía de las fuentes del Derecho.

Además, al ocupar la Constitución la cima de nuestro ordenamiento jurídico, su ámbito de aplicación es abarcador, como lo señala el artículo 9, apartado 1, al declarar que «los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico». De esto se deduce que:

a) La Constitución es parte integral del ordenamiento jurídico.

b) Dentro de ese ordenamiento, ocupa una posición preeminente.

Consecuencias del carácter normativo de la Constitución

De la consideración de la Constitución como una norma jurídica, el autor mencionado extrae las siguientes consecuencias:

a) Su carácter no programático, lo que implica, salvo algunas excepciones, su invocabilidad ante los Tribunales y su aplicación directa por estos.

b) La positivación de los principios constitucionales.

c) El uso de sus preceptos como elementos interpretativos del ordenamiento jurídico, especialmente cuando no tienen una aplicación directa, como se reconoce en el artículo 53, apartado 3, que establece que los principios rectores de la política social y económica «informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos».

d) La fuerza derogatoria de la Constitución y la posibilidad de inconstitucionalidad sobrevenida, reconocida en su Disposición Derogatoria.

La Ley

Concepto

En un sentido estricto, la Ley es una norma estatal escrita, de especial importancia y rango, que se diferencia de otras normas estatales por su origen y por los requisitos y solemnidades específicos en su formación, en contraste con las normas o disposiciones estatales que no tienen el carácter de Ley.

SANTO TOMÁS DE AQUINO la definió afirmando que Lex est rationis ordinatio ad bonum commune, ab ea qui curam communitatis habet, solemniter promulgata («ordenación de la razón dirigida al bien común y promulgada solemnemente por quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad»).

Por otro lado, DE CASTRO la describió como una «norma emanada directamente del poder soberano, reveladora de su mandato respecto a la organización jurídica de la Nación» (la referencia al poder soberano debe entenderse como una alusión al Poder Legislativo, tal como indica GARRIDO FALLA).

Desde el punto de vista material, la Ley es una norma jurídica de carácter general y obligatorio. Y desde el punto de vista formal, es un acto emitido por el Poder Legislativo.

Como fuente del Derecho, la Ley resulta de una combinación de estos puntos de vista, por lo que, siguiendo a GARRIDO FALLA, puede definirse como una «norma jurídica de carácter general y obligatorio dictada por los órganos estatales a los que el ordenamiento jurídico atribuye el Poder Legislativo».

Titularidad legislativa

En España, tras la Constitución Española (CE), tanto el Estado como las Comunidades Autónomas son titulares de la potestad legislativa.

La potestad legislativa del Estado es ejercida por las Cortes Generales, conforme al artículo 66, apartado 2 de la CE.

En cuanto a las Comunidades Autónomas, la potestad legislativa corresponde a sus respectivas Asambleas Legislativas.

Finalmente, la sanción de las leyes es competencia del Rey, según el artículo 62 de la CE. Además, el artículo 91 de la Constitución establece que «el Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales y las promulgará y ordenará su inmediata publicación».

Respecto a la sanción y promulgación de las leyes de las Comunidades Autónomas, esta función recae en el Presidente de cada Comunidad Autónoma, en nombre del Rey.

Clases de Leyes

La Constitución Española distingue fundamentalmente entre Leyes Orgánicas y Leyes Ordinarias.

Leyes Orgánicas

Esta expresión ha sido tradicionalmente utilizada en nuestro ordenamiento jurídico para referirse a las leyes básicas que regulan determinadas instituciones del Estado. En este sentido, se promulgaron leyes como la ya derogada Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870, o la del Consejo de Estado de 1945.

La Constitución Española caracteriza a las Leyes Orgánicas por su contenido, reservando ciertas materias para este tipo de ley. Por ello, como ha reconocido nuestro Tribunal Constitucional, no se puede hablar de una jerarquía entre las Leyes Orgánicas y las Leyes Ordinarias, ya que ambas tienen el mismo rango jerárquico, aunque existen diferencias en su proceso de elaboración, como se verá más adelante.

Concretamente, según el artículo 81, apartado 1 de la CE, son Leyes Orgánicas:

a) Las que se refieren al desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas (específicamente, los reconocidos en los artículos 15 a 29 de la CE).

b) Las que aprueban los Estatutos de Autonomía, destacando que el proceso legislativo en este caso es complejo, ya que requiere la participación de los ciudadanos afectados mediante referéndum, lo que convierte a los Estatutos de Autonomía en una Ley Orgánica de especial relevancia, inmune a cualquier otra Ley Orgánica que no siga el mismo proceso de elaboración.

c) Las que regulan el régimen electoral general (actualmente, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio).

d) Las demás previstas en la Constitución.

En particular, la Constitución establece la necesidad de una Ley Orgánica para regular las siguientes materias:

- Las bases de la organización militar (artículo 8, apartado 2).

- La institución del Defensor del Pueblo (artículo 54).

- El régimen de suspensión de derechos fundamentales para determinadas personas (artículo 55, apartado 2).

- Las dudas, renuncias, etc., respecto a la sucesión en la Corona (artículo 57, apartado 5).

- La iniciativa legislativa popular (artículo 87, apartado 3).

- Las modalidades de referéndum (artículo 92, apartado 3).

- La autorización para la celebración de Tratados Internacionales que atribuyan a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución (artículo 93).

- Las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (artículo 104).

- Los estados de alarma, excepción y sitio (artículo 116).

- La constitución, funcionamiento y gobierno de Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera y del personal al servicio de la Administración de Justicia (artículo 122).

- La composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas (artículo 136).

- La alteración de los límites provinciales (artículo 141, apartado 1).

- La autorización para la constitución de Comunidades Autónomas cuyo ámbito territorial supere el de una provincia y no cumpla con las condiciones del artículo 143, apartado 1; la concesión de Estatutos de Autonomía a territorios no integrados en la organización provincial; y la sustitución de las Corporaciones Locales mencionadas en el artículo 143, apartado 2 (artículo 144).

- La creación de Policías dependientes de las Comunidades Autónomas (artículos 148, apartado 1, 22º y 149, apartado 1, 29º).

- Los términos del referéndum previsto en el artículo 151, apartado 1.

- El ejercicio por las Comunidades Autónomas de las competencias financieras mencionadas en el artículo 157, apartado 1; las normas para resolver los conflictos entre estas y el Estado; y la regulación de posibles fórmulas de colaboración financiera entre ambos (artículo 157).

- El funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante este y las condiciones para el ejercicio de las acciones (artículo 165).

Además de los casos mencionados anteriormente, es necesario incluir las denominadas Leyes de transferencia o delegación, que se mencionan en el artículo 150, apartado 2 de la CE. Este artículo establece que “el Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante Ley Orgánica, facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que, por su propia naturaleza, sean susceptibles de transferencia o delegación. La Ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado”.

En este contexto, como señala GARCÍA DE ENTERRÍA, no se transfiere simplemente una potestad normativa, sino una competencia material completa, que puede abarcar facultades normativas, administrativas o gestoras. Sin embargo, lo que se transfiere o delega no es la competencia en su totalidad, sino facultades específicas dentro de esa competencia, es decir, aspectos parciales de la regulación o gestión de la materia en cuestión.

Por otro lado, en comparación con las Leyes Ordinarias, las Leyes Orgánicas tienen una particularidad en cuanto a su aprobación, modificación o derogación, ya que se requiere la mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del Proyecto (artículo 81, apartado 2 de la CE).

Leyes Ordinarias

1. Introducción

Las Leyes Ordinarias son aquellas elaboradas y aprobadas por las Cortes Generales, ya sea en Pleno o en Comisiones, conforme a los artículos 87 a 90 y 79 de la CE.

Dentro de esta categoría se incluyen algunas especialidades, como ciertos Tratados Internacionales, las Leyes refrendadas, las Leyes de Armonización y las Leyes Básicas a las que se refiere el artículo 149, apartado 1 de la CE, siendo especialmente relevantes las dos últimas en relación con la potestad legislativa de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, que deben ajustarse a lo previamente establecido en estas leyes.

Asimismo, es importante mencionar las Leyes de las Comunidades Autónomas, que se encuentran en el mismo nivel que las Leyes Ordinarias dictadas por el Estado, siempre que ambas se dicten dentro del ámbito de la respectiva competencia, tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas.

2. La legislación básica del Estado

El artículo 149, apartado 1 de la CE, al establecer las competencias exclusivas del Estado, menciona la “regulación de las condiciones básicas” (núm. 1), la formulación de “bases” (núms. 8, 11, 13, 16, 18 y 25), la “legislación básica” (núms. 17, 18 y 23), las “normas básicas” (núms. 27 y 30) y el “régimen general” (núm. 21).

Como señala GARCÍA DE ENTERRÍA, esto implica una competencia normativa estatal que no agota la regulación de la materia correspondiente, sino que prevé una participación posterior de las Comunidades Autónomas en dicha regulación, mediante las normas que en el propio artículo 149, apartado 1, se denominan en algunos casos como normas “de desarrollo”.

Lo característico de este sistema, según este autor (a quien seguimos en este tema), es que se lleva a cabo una regulación global de una misma materia que se nutre de normas tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas, manifestándose la idea esencial de este esquema en que:

a) La normativa básica debe establecer el marco de una política global sobre la materia en cuestión, proporcionando una concepción unitaria de su régimen, aunque sin imponer un uniformismo estricto.

b) La regulación básica se expresa en una regulación general o nacional unificada.

c) Esta regulación nacional no tiene que ser completa, no debe agotar toda la normación mediante un uniformismo total, sino que debe limitarse a lo “básico”, permitiendo que después actúen las particularidades (y políticas) propias de cada Comunidad Autónoma.

d) Con las normas de ambas procedencias debe formarse un sistema normativo coherente, donde las dos normaciones se interrelacionen de manera indispensable.

e) Es más adecuado hablar de norma complementaria que de desarrollo, dado que la relación entre ambas normas no es la misma que existe entre una Ley y su Reglamento ejecutivo.

Además, en cuanto al rango que deben adoptar las normas del Estado y de las Comunidades Autónomas, como se desprende de la CE y ha reconocido el Tribunal Constitucional, la norma estatal debe tener el carácter formal de Ley, sin perjuicio de que se complemente con normas reglamentarias del propio Estado, mientras que la normativa autonómica no necesariamente debe ser una Ley de su Parlamento.

Leyes marco

El artículo 150, apartado 1 de la Constitución Española se refiere a las Leyes marco, estableciendo que “las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán otorgar a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas dentro del marco de los principios, bases y directrices fijados por una Ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales, cada Ley marco establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las Comunidades Autónomas”.

Estas Leyes marco representan una delegación legislativa en materias de competencia estatal, permitiendo que órganos autonómicos asuman facultades normativas que originalmente pertenecen al Estado. La Ley marco establece el ámbito, contenido, condiciones y, en su caso, los rangos de las normas que habilita.

Dependiendo del tipo y contenido de la delegación, las bases de esta pueden ser meras normas habilitantes, sin contenido normativo “ad extra”; o pueden configurar un “marco” normativo mínimo, de aplicación directa, dentro del cual se desarrollen las normas territoriales habilitadas.

Además, el artículo 150, apartado 1, establece que deben preverse modalidades de control por parte de las Cortes Generales sobre estas normas autonómicas delegadas, subrayando que la titularidad de la competencia, como en cualquier delegación, permanece en el Estado. Esto significa que el Estado puede recuperar el ejercicio de las facultades transferidas en cualquier momento mediante una Ley contraria, tal como señala GARCÍA DE ENTERRÍA.

Leyes de armonización

El artículo 150, apartado 3 de la Constitución Española hace referencia a las Leyes de armonización, estableciendo que “el Estado podrá dictar Leyes que fijen los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, incluso en materias que estén dentro de la competencia de estas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, determinar la necesidad de estas leyes”.

Según GARCÍA DE ENTERRÍA, mientras que en los dos casos anteriores las Leyes estatales amplían el ámbito de actuación autonómico, en este caso se interviene de manera limitativa. Además, se trata de una posibilidad excepcional, distinta de la potestad estatal de dictar legislación básica.

Estas Leyes de armonización pueden actuar sobre normas autonómicas ya promulgadas o, de manera preventiva, sobre normas autonómicas que aún no han sido emitidas. Además, se consideran Leyes de principios, por lo que no agotan la materia que regulan; es decir, solo establecen un marco general dentro del cual se desarrollará posteriormente la normativa autonómica, la cual no puede ser sustituida ni excluida por estas Leyes. Finalmente, estas Leyes deben ser dictadas con carácter general (y no para una o varias Comunidades Autónomas en particular) y son vinculantes para las normas autonómicas.

Elaboración de las Leyes

Introducción

De manera general, el procedimiento para la elaboración de las Leyes está regulado por los artículos 87 a 90 de la Constitución Española, junto con los Reglamentos de las Cámaras, y en lo que respecta a la iniciativa legislativa y la potestad para dictar normas con rango de Ley, los artículos 127 a 133 (que también incluyen la potestad reglamentaria) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), así como los artículos 22 a 28 de la Ley del Gobierno (LG), que tratan conjuntamente de la potestad reglamentaria y han sido reformulados por la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).

Regulación de la iniciativa legislativa en la Constitución Española

Introducción

Según el artículo 87 de la Constitución Española:

1. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras.

2. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas pueden solicitar al Gobierno la adopción de un proyecto de ley o enviar a la Mesa del Congreso una proposición de ley, designando a un máximo de tres miembros de la Asamblea para que la defiendan ante dicha Cámara.

3. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y los requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En cualquier caso, se requerirán al menos 500.000 firmas verificadas. No se permitirá esta iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias, de carácter internacional o relativas a la prerrogativa de gracia (esta regulación se encuentra en la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, que regula la Iniciativa Legislativa Popular y ha sido parcialmente modificada).

Por su parte, el artículo 88 de la Constitución establece que los proyectos de ley serán aprobados en el Consejo de Ministros, que los remitirá al Congreso acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para que se pueda deliberar sobre ellos.

De estos artículos se desprende que la iniciativa legislativa puede provenir de:

a) El Gobierno, a través de un Proyecto de Ley.

b) Las propias Cámaras, mediante una Proposición de Ley presentada por sus miembros, generalmente un grupo parlamentario o un número mínimo de parlamentarios.

c) Las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, ya sea solicitando al Gobierno que apruebe un Proyecto de Ley o enviando una Proposición de Ley a la Mesa del Congreso.

d) La iniciativa popular, regulada por la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, y que se desarrolla en tres fases:

1. Presentación de la iniciativa por parte de la Comisión promotora ante la Mesa del Congreso, que decidirá sobre su admisibilidad en un plazo de quince días. Contra su decisión cabe recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

2. Recogida de firmas, que se lleva a cabo una vez que la proposición ha sido admitida a trámite. Esto debe hacerse en un plazo de nueve meses, prorrogable por otros tres meses, con la Junta Electoral Central como órgano encargado de autenticar las firmas. También se pueden recoger firmas electrónicas según lo que establezca la legislación correspondiente.

3. Tramitación parlamentaria de la proposición de ley, en la forma prevista para el resto de las leyes.

Tramitación

De acuerdo con el artículo 89 de la Constitución:

1. La tramitación de las proposiciones de ley se regulará por los Reglamentos de las Cámaras, sin que la prioridad de los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos establecidos en el artículo 87.

2. Las proposiciones de ley que, conforme al artículo 87, sean consideradas por el Senado, se remitirán al Congreso para su tramitación como tal proposición.

El artículo 90 de la Constitución prescribe que:

1. Una vez aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su Presidente informará inmediatamente al Presidente del Senado, quien someterá el proyecto a la deliberación del Senado.

2. El Senado, en un plazo de dos meses desde la recepción del texto, puede oponer su veto mediante un mensaje motivado o introducir enmiendas. El veto debe ser aprobado por mayoría absoluta. El proyecto no podrá ser presentado al Rey para su sanción sin que el Congreso ratifique el texto inicial por mayoría absoluta en caso de veto, o por mayoría simple una vez transcurridos dos meses desde su imposición, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o rechazándolas por mayoría simple.

3. El plazo de dos meses para que el Senado vete o enmiende el proyecto se reducirá a veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados.

En cuanto a la tramitación dentro de las Cámaras, puede resumirse en los siguientes pasos:

a) Presentación de enmiendas, que pueden ser a la totalidad o al articulado, en un plazo de quince días a partir de la publicación del Proyecto o Proposición, en escrito dirigido a la Mesa de la Comisión correspondiente, que puede ampliar o prorrogar dicho plazo.

b) Debate de totalidad en el Pleno del Congreso, si se han presentado enmiendas a la totalidad del Proyecto o Proposición. Si alguna enmienda a la totalidad es aprobada, el texto del Proyecto se devuelve al Gobierno.

c) Si no prosperan las enmiendas a la totalidad, el texto se remite a la Comisión correspondiente, donde se designa una Ponencia que debe elaborar un informe teniendo en cuenta el texto del Proyecto o Proposición y las enmiendas presentadas. Luego, el texto se debate en la Comisión, artículo por artículo, y una vez dictaminado, se envía al Presidente del Congreso.

d) Deliberación en el Pleno del Congreso, donde se aprueba o rechaza el proyecto o proposición.

Después de esto, el texto se remite al Senado, donde se sigue un procedimiento similar, con las particularidades mencionadas en el artículo 90 de la Constitución.

Además, los Reglamentos de las Cámaras permiten un procedimiento de urgencia, a iniciativa del Gobierno, de dos Grupos Parlamentarios o de una quinta parte de los Diputados, que debe ser acordado por la Mesa de la Cámara. En este caso, los plazos del procedimiento legislativo ordinario se reducen a la mitad, como regla general.

Finalmente, una vez aprobada la ley, se somete a la sanción del Rey, quien, según se ha indicado, debe sancionarla en un plazo de quince días, promulgarla y ordenar su inmediata publicación (artículo 91 de la Constitución).

Regulación de la iniciativa legislativa ejercida por el Gobierno de la Nación y por los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas

De acuerdo con el artículo 127 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), el Gobierno de la Nación ejercerá la iniciativa legislativa prevista en la Constitución mediante la elaboración y aprobación de anteproyectos de ley y la posterior remisión de los proyectos de ley a las Cortes Generales. La iniciativa legislativa será ejercida por los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas según lo dispuesto en la Constitución y en sus respectivos Estatutos de Autonomía.

Asimismo, el Gobierno de la Nación tiene la facultad de aprobar reales decretos-leyes y reales decretos legislativos dentro de los términos establecidos por la Constitución. De igual forma, los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas pueden aprobar normas equivalentes dentro de su ámbito territorial, de conformidad con lo que establecen la Constitución y sus respectivos Estatutos de Autonomía.

El artículo 22 de la Ley del Gobierno (LG) establece que el Gobierno ejercerá la iniciativa y la potestad reglamentaria de acuerdo con los principios y reglas establecidas en el Título VI de la Ley 39/2015 y en el presente Título de la LG.

El artículo 23 de la LG introduce una nueva regulación sobre las disposiciones de entrada en vigor, prescribiendo que, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2.1 del Código Civil (que indica que «las leyes entrarán en vigor a los veinte días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, si en ellas no se dispone otra cosa»), las disposiciones de entrada en vigor de las leyes o reglamentos, cuya aprobación o propuesta corresponda al Gobierno o a sus miembros, y que impongan nuevas obligaciones a personas físicas o jurídicas que realicen actividades económicas o profesionales, deberán prever que su vigencia comience el 2 de enero o el 1 de julio siguientes a su aprobación.

Esta disposición no se aplicará a los reales decretos-leyes, ni en casos en que el cumplimiento de plazos de transposición de directivas europeas u otras razones justificadas así lo exijan, debiendo quedar esta necesidad debidamente acreditada en la correspondiente Memoria.

Por otro lado, el artículo 25 de la LG, también novedoso, regula el Plan Anual Normativo, estableciendo que:

1. El Gobierno aprobará anualmente un Plan Normativo que contendrá las iniciativas legislativas o reglamentarias que se prevé aprobar en el año siguiente.

2. El Plan Anual Normativo identificará, conforme a criterios reglamentariamente establecidos, las normas que deberán ser sometidas a un análisis sobre los resultados de su aplicación, considerando especialmente el coste que suponen para la Administración o los destinatarios y las cargas administrativas impuestas a estos últimos.

3. Si se eleva una propuesta normativa para su aprobación que no estaba incluida en el Plan Anual Normativo, será necesario justificar esta omisión en la correspondiente Memoria del Análisis de Impacto Normativo.

4. El Plan Anual Normativo estará coordinado por el Ministerio de la Presidencia (actualmente Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad), con el objetivo de asegurar la coherencia de todas las iniciativas y evitar modificaciones repetidas del régimen legal aplicable a un determinado sector o área en un corto periodo de tiempo. El Ministro de la Presidencia (actualmente Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática) elevará el Plan al Consejo de Ministros para su aprobación antes del 30 de abril.

El Ministerio de la Presidencia aprobará los modelos que contengan la información a remitir sobre cada iniciativa normativa para su inclusión en el Plan.

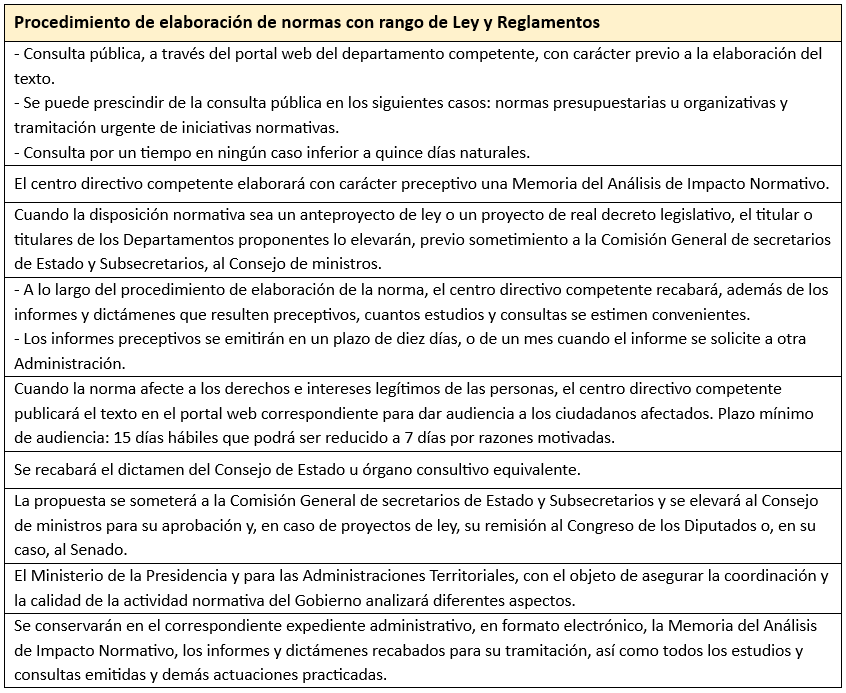

En cuanto al procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y reglamentos, el artículo 26 de la LG establece que la elaboración de anteproyectos de ley, proyectos de real decreto legislativo y normas reglamentarias deberá seguir el siguiente procedimiento:

1. Su redacción estará precedida por todos los estudios y consultas que se consideren necesarios para asegurar la precisión y legalidad de la norma.

2. Se llevará a cabo una consulta pública a través del portal web del departamento competente, antes de la redacción del texto, en la cual se solicitará la opinión de los sujetos potencialmente afectados por la futura norma y de las organizaciones más representativas sobre los siguientes aspectos:

a) Los problemas que la nueva norma pretende solucionar.

b) La necesidad y el momento oportuno para su aprobación.

c) Los objetivos que se persiguen con la norma.

d) Las posibles soluciones alternativas, tanto regulatorias como no regulatorias.

Este trámite de consulta pública puede ser omitido en ciertos casos, como en la elaboración de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado o de las organizaciones dependientes o vinculadas a ella, cuando existan razones graves de interés público que lo justifiquen, o cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios, o regule aspectos parciales de una materia. También se podrá omitir este trámite en el caso de tramitación urgente de iniciativas normativas, tal como establece el artículo 27.2. La justificación de estas excepciones, debidamente motivada, deberá constar en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo.

La consulta pública debe realizarse de manera que todos los destinatarios potenciales de la norma tengan la oportunidad de expresar su opinión, proporcionando un plazo suficiente que, en ningún caso, será inferior a quince días naturales.

3. El centro directivo competente deberá elaborar obligatoriamente una Memoria del Análisis de Impacto Normativo, que contendrá los siguientes apartados:

a) La oportunidad de la propuesta y las alternativas de regulación consideradas, incluyendo una justificación de la necesidad de la nueva norma frente a la opción de no aprobar ninguna regulación.

b) Un análisis del contenido y el marco jurídico, haciendo referencia al Derecho nacional y de la Unión Europea, que incluya un listado detallado de las normas que serán derogadas con la entrada en vigor de la nueva norma.

c) Un análisis de la adecuación de la norma propuesta al orden de distribución de competencias.

d) Un análisis del impacto económico y presupuestario, evaluando las consecuencias de su aplicación sobre los sectores, colectivos o agentes afectados por la norma, incluido su efecto sobre la competencia, la unidad de mercado, y la competitividad, además de su compatibilidad con la legislación vigente en estas áreas. Este análisis deberá incluir la realización del test Pyme conforme a la práctica de la Comisión Europea.

e) La identificación de las cargas administrativas que conlleva la propuesta, con la cuantificación del coste de su cumplimiento tanto para la Administración como para los sujetos obligados, con especial énfasis en el impacto sobre las pequeñas y medianas empresas.

f) Un análisis del impacto por razón de género, evaluando los resultados que se puedan derivar de la aprobación de la norma desde la perspectiva de la eliminación de desigualdades y su contribución a los objetivos de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, basándose en indicadores de situación inicial, previsión de resultados, y previsión de impacto.

g) Un resumen de las principales aportaciones recibidas durante el trámite de consulta pública mencionado en el apartado 2.

La Memoria del Análisis de Impacto Normativo deberá incluir cualquier otro aspecto que el órgano proponente considere relevante.

4. Cuando la disposición normativa sea un anteproyecto de ley o un proyecto de real decreto legislativo, una vez cumplidos los trámites anteriores, el titular o titulares de los Departamentos proponentes lo elevarán, previa presentación a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, al Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros decidirá sobre los trámites posteriores y, en particular, sobre las consultas, dictámenes e informes que considere pertinentes, así como sobre los términos para su realización, sin perjuicio de los trámites legalmente obligatorios.

En situaciones de urgencia, y siempre que se hayan completado los trámites obligatorios, el Consejo de Ministros podrá omitir algunos de estos trámites y aprobar directamente el anteproyecto de ley o el proyecto de real decreto legislativo, remitiéndolo, si es necesario, al Congreso de los Diputados o al Senado, según corresponda.

5. Durante el proceso de elaboración de la norma, el centro directivo competente recabará, además de los informes y dictámenes obligatorios, todos los estudios y consultas que considere necesarios para asegurar la precisión y legalidad del texto.

A menos que se disponga lo contrario por normativa, los informes preceptivos deberán ser emitidos en un plazo de diez días, o de un mes si el informe se solicita a otra Administración, o a un órgano u organismo que tenga especial independencia o autonomía.

El centro directivo competente podrá solicitar, de manera justificada, la emisión urgente de los informes, estudios y consultas solicitados, debiendo estos ser emitidos en un plazo que no supere la mitad del tiempo indicado en el párrafo anterior.

En cualquier caso, los anteproyectos de ley, los proyectos de real decreto legislativo y los proyectos de disposiciones reglamentarias deberán ser revisados por la Secretaría General Técnica del Ministerio o Ministerios proponentes.

Asimismo, si la propuesta normativa afecta a la organización administrativa de la Administración General del Estado, a su régimen de personal, a los procedimientos o a la inspección de los servicios, será necesario obtener la aprobación previa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (actualmente Ministerio de Política Territorial y Función Pública) antes de someter la norma al órgano competente para su promulgación. Si, transcurridos 15 días desde la recepción de la solicitud de aprobación, el citado Ministerio no ha planteado ninguna objeción, se entenderá que la aprobación ha sido concedida.

También será necesario el informe previo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (actualmente Ministerio de Política Territorial y Función Pública) cuando la norma pueda afectar la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

6. Además de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, si la norma afecta a los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publicará el texto en el portal web correspondiente para dar audiencia a los ciudadanos afectados y obtener cualquier aporte adicional que pueda hacerse por otras personas o entidades. También se podrá solicitar directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vean afectados por la norma y cuyos fines estén directamente relacionados con su objeto.

El plazo mínimo para esta audiencia e información pública será de 15 días hábiles, aunque podrá reducirse hasta un mínimo de siete días hábiles cuando existan razones justificadas, o cuando se aplique el procedimiento de tramitación urgente de iniciativas normativas, según lo previsto en el artículo 27.2. Este hecho deberá justificarse en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo.

El trámite de audiencia e información pública solo podrá omitirse si existen graves razones de interés público, las cuales deberán justificarse en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo. Este trámite tampoco se aplicará a disposiciones presupuestarias o a aquellas que regulen los órganos, cargos y autoridades del Gobierno o de las organizaciones dependientes o vinculadas a este.

7. Se solicitará el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente cuando sea preceptivo o se considere conveniente.

8. Cumplidos los trámites anteriores, la propuesta se presentará a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios y se elevará al Consejo de Ministros para su aprobación y, en el caso de proyectos de ley, para su remisión al Congreso de los Diputados o al Senado, según corresponda. Se acompañará de una Exposición de Motivos y de la documentación correspondiente al procedimiento de elaboración, tal como se describe en las letras b) y d) del artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y su normativa de desarrollo.

9. El Ministerio de la Presidencia (actualmente Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática), con el fin de asegurar la coordinación y calidad de la actividad normativa del Gobierno, analizará los siguientes aspectos:

a) La calidad técnica y el rango de la propuesta normativa.

b) La coherencia de la iniciativa con el resto del ordenamiento jurídico, tanto nacional como de la Unión Europea, así como con otras iniciativas en curso en distintos Ministerios o que estén previstas en el Plan Anual Normativo, y con aquellas que se estén tramitando en las Cortes Generales.

c) La necesidad de incluir la derogación expresa de otras normas, así como la posibilidad de refundir otras normas existentes en el mismo ámbito en la nueva norma.

d) La inclusión en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo de una sistemática de evaluación posterior de la aplicación de la norma, cuando sea preceptivo.

e) El cumplimiento de los principios y reglas establecidos en este Título.

f) La coherencia de la iniciativa con los proyectos de reducción de cargas administrativas o de buena regulación que hayan sido aprobados en disposiciones o acuerdos de carácter general para la Administración General del Estado.

g) La posible extralimitación de la iniciativa normativa respecto al contenido de la norma comunitaria que se transponerá al derecho interno.

La composición del órgano encargado de realizar esta función y su modo de intervención en el procedimiento se determinará reglamentariamente.

10. En el expediente administrativo correspondiente, que se conservará en formato electrónico, se incluirán la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, los informes y dictámenes recopilados durante la tramitación, así como todos los estudios y consultas realizados, y cualquier otra actuación relacionada.

11. Las disposiciones de este artículo y el siguiente no se aplicarán a la tramitación y aprobación de decretos-leyes, excepto en lo que respecta a la elaboración de la memoria mencionada en el apartado 3, en un formato abreviado, y a lo establecido en los números 1, 8, 9 y 10.

En el proceso detallado anterior, especialmente en lo relacionado con la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, el legislador ha omitido la consideración de lo establecido en el nuevo artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, que fue modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, para el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Esta disposición establece que “las memorias del análisis de impacto normativo que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la normativa en la infancia y en la adolescencia”.

En cuanto a la tramitación urgente de iniciativas normativas en el ámbito de la Administración General del Estado, el artículo 27 de la Ley del Gobierno dispone lo siguiente:

- El Consejo de Ministros, a propuesta del titular del departamento correspondiente, podrá aprobar la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación de anteproyectos de ley, reales decretos legislativos y reales decretos, en los siguientes casos:

a) Cuando sea necesario para que la norma entre en vigor dentro del plazo establecido para la transposición de directivas comunitarias o el que se fija en otras leyes o normas del Derecho de la Unión Europea.

b) Cuando surjan circunstancias extraordinarias que, no habiendo podido preverse con anterioridad, requieran la aprobación urgente de la norma.

La Memoria del Análisis de Impacto Normativo que acompañe el proyecto deberá mencionar la existencia del acuerdo de tramitación urgente y las circunstancias que lo justifican.

- La tramitación por vía de urgencia implicará lo siguiente:

a) Los plazos establecidos para la realización de los trámites del procedimiento de elaboración, indicados en esta u otra norma, se reducirán a la mitad. Si la normativa reguladora de los órganos consultivos que deban emitir dictamen requiere un acuerdo para hacerlo dentro de este plazo reducido, se adoptará por el órgano competente; y si es el Consejo de Ministros, se reflejará en el acuerdo previsto en el apartado 1 de este artículo.

b) No será necesario realizar el trámite de consulta pública previsto en el artículo 26.2, aunque sí se deberán llevar a cabo los trámites de audiencia pública o de información pública sobre el texto, según lo establecido en el artículo 26.6, con un plazo de siete días.

c) La falta de emisión de un dictamen o informe preceptivo dentro del plazo no impedirá la continuación del procedimiento, sin perjuicio de su incorporación y consideración cuando se reciba.

Por último, en cuanto al informe anual de evaluación, el artículo 28 de la Ley del Gobierno señala que:

1. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de la Presidencia (actualmente Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática), aprobará, antes del 30 de abril de cada año, un informe anual en el que se refleje el grado de cumplimiento del Plan Anual Normativo del año anterior, incluyendo las iniciativas adoptadas que no estaban inicialmente incluidas en dicho Plan, así como las incluidas en informes de evaluación previos con objetivos plurianuales que hayan producido al menos parte de sus efectos en el año evaluado.

2. El informe incluirá las conclusiones del análisis de la aplicación de las normas mencionadas en el artículo 25.2, que, de acuerdo con lo previsto en su respectiva Memoria, hayan sido evaluadas en el ejercicio anterior. La evaluación se realizará en los términos y plazos establecidos en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo e incluirá, en todo caso:

a) La eficacia de la norma, entendida como la medida en que ha alcanzado los objetivos previstos con su aprobación.

b) La eficiencia de la norma, identificando las cargas administrativas que podrían haber sido innecesarias.

c) La sostenibilidad de la disposición.

El informe podrá incluir recomendaciones específicas de modificación y, si corresponde, la derogación de las normas evaluadas, cuando el análisis así lo sugiera.

Disposiciones normativas con fuerza de Ley

Introducción

Como ha señalado ENTRENA CUESTA, el principio de la separación de poderes, que aboga por asignar las diferentes funciones del Estado a distintos órganos, nunca se ha aplicado completamente en la práctica. En particular, en lo que respecta a la función legislativa, no solo la lleva a cabo el Poder Legislativo, sino también el Poder Ejecutivo, que legisla en algunas ocasiones en virtud de su propia competencia, a través de los Reglamentos, y en otras, en sustitución del Poder Legislativo. La posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda emitir disposiciones con fuerza de Ley constituye, por tanto, una excepción al principio general de la división de poderes. La Constitución Española (CE), en este sentido, ha previsto dos tipos de normas del Ejecutivo con fuerza de Ley: los Decretos-Leyes y los Decretos Legislativos. Ambas comparten características comunes:

a) Se trata de normas que, desde un punto de vista subjetivo, son emitidas por el Poder Ejecutivo, y más específicamente, por el Gobierno.

b) Desde un punto de vista formal, ambos tienen el mismo valor que las Leyes emitidas por el Poder Legislativo.

Decretos-Leyes

Los Decretos-Leyes están regulados en el artículo 86 de la CE, que establece que “en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá emitir disposiciones legislativas provisionales que adoptarán la forma de Decretos-Leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas, ni al Derecho electoral general. Los Decretos-Leyes deberán ser sometidos inmediatamente a debate y votación de totalidad en el Congreso de los Diputados, convocado para tal fin si no estuviera reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso deberá pronunciarse expresamente dentro de ese plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el Reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario. Durante el plazo mencionado en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como Proyectos de Ley por el procedimiento de urgencia”. Para finalizar, es importante señalar, siguiendo a ENTRENA CUESTA, que dado que la habilitación al Gobierno para emitir un Decreto-Ley, suponiendo la existencia de una situación de extraordinaria y urgente necesidad, deriva directamente de la Constitución y este tiene fuerza de Ley, su control, al igual que el de una Ley, queda fuera de la competencia de los Tribunales, siendo responsabilidad exclusiva del Tribunal Constitucional (art. 161,1.0,a, CE).

Decretos Legislativos

En España, la práctica de la legislación delegada se ha utilizado por razones técnicas en dos casos:

a) Las Leyes de Bases, que pueden considerarse como directrices establecidas por las Cortes Generales, autorizando al Gobierno a desarrollar un Texto Articulado basado en ellas, siempre dentro de los límites establecidos por dichas Leyes.

Este Texto Articulado, que se presenta externamente como un Decreto Legislativo, tiene el mismo rango que una Ley formal.

b) Las refundiciones legales, que se realizan previa autorización de las Cortes Generales, con el objetivo de consolidar en un solo texto normativo las disposiciones dispersas que regulan una materia, cuya dispersión a menudo infringe el principio de seguridad jurídica. El Texto Refundido, que a partir de entonces será el único aplicable, deroga las disposiciones anteriores que consolida y tiene también la naturaleza de Ley formal.

En cuanto a la regulación vigente en nuestro ordenamiento jurídico, está contenida en los artículos 82 a 85 de la Constitución Española (CE).

El artículo 82 establece que “las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de Ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior (las que son objeto de Ley Orgánica).

La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una Ley de Bases cuando su propósito sea la formulación de Textos Articulados, o por una Ley Ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.

La delegación legislativa deberá otorgarse al Gobierno de manera expresa, para una materia concreta y con la fijación de un plazo para su ejercicio. La delegación se agota cuando el Gobierno la utiliza mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse otorgada de manera implícita o por tiempo indefinido. Tampoco podrá permitir la subdelegación a otras Autoridades distintas del propio Gobierno.

Las Leyes de Bases delimitarán con precisión el objeto y el alcance de la delegación legislativa, así como los principios y criterios que deberán seguirse en su ejercicio.

La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo al que se refiere la delegación, especificando si se limita a la mera formulación de un texto único o si incluye la regularización, aclaración y armonización de los textos legales que deben refundirse. Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las Leyes de delegación podrán establecer, en cada caso, fórmulas adicionales de control”.

Por su parte, el artículo 83 establece que las Leyes de Bases no podrán en ningún caso:

a) Autorizar la modificación de la propia Ley de Bases.

b) Facultar para dictar normas con carácter retroactivo.

El artículo 84 defiende las delegaciones legislativas, disponiendo que “cuando una proposición de Ley o una enmienda sea contraria a una delegación legislativa vigente, el Gobierno estará facultado para oponerse a su tramitación. En tal caso, podrá presentarse una proposición de Ley para la derogación total o parcial de la Ley de delegación”.

Finalmente, el artículo 85 dispone que las normas emitidas por el Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Decretos Legislativos.

En cuanto al control de los Decretos Legislativos, ENTRENA CUESTA señala que la habilitación que permite al Gobierno legislar con fuerza de Ley, en el caso de los Decretos Legislativos, se basa en la Ley de delegación. Por ello, las normas que se deriven de esa fuente del Derecho tendrán rango de Ley siempre que se ajusten al contenido de dicha delegación; y en todo lo que excedan, al no tener respaldo legal, tendrán un carácter exclusivamente reglamentario. Esto explica que la Constitución permita el control de los Decretos Legislativos por los Tribunales, a diferencia de lo que sucede con los Decretos-Leyes. Sin embargo, este control deberá limitarse a verificar la adecuación del Decreto Legislativo a la Ley de delegación, ya que en la medida en que exista tal adecuación, el Decreto Legislativo tendrá fuerza de Ley y estará exento de control jurisdiccional. En tal caso, solo cabrá, como en el caso de los Decretos-Leyes, el control del Tribunal Constitucional (art. 161.1.a CE), sin perjuicio de la posibilidad de que la Ley de delegación establezca controles adicionales.

En el mismo sentido, el artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), al tratar del ámbito de dicha Jurisdicción, establece que “los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se presenten en relación con la actuación de las Administraciones Públicas sujeta al Derecho Administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los Decretos Legislativos cuando excedan los límites de la delegación”.

El Reglamento

Concepto y naturaleza

Según GARRIDO FALLA, un Reglamento es toda norma jurídica de carácter general emitida por la Administración Pública y que tiene un valor subordinado a la Ley. Por su parte, ENTRENA CUESTA describe el Reglamento como un acto normativo que la Administración dicta en virtud de su propia competencia.

En este sentido, como señala el primer autor mencionado, mientras que las disposiciones del Poder Ejecutivo con fuerza de Ley (como los Decretos Legislativos y los Decretos-Leyes) son excepcionales y suponen una sustitución del Poder Legislativo, los Reglamentos son el resultado de las competencias propias que el ordenamiento jurídico otorga a la Administración.

Así, los Reglamentos son una fuente de Derecho Administrativo para la Administración, pero también emanan de ella misma. Esto les confiere una doble característica:

a) Por su origen, al provenir de la Administración, están sujetos al principio de legalidad y pueden ser controlados por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa si es necesario.

b) Por su contenido, son normas de Derecho objetivo que tienen un rango inferior al de las Leyes.

Titularidad de la potestad reglamentaria

En nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 97 de la Constitución Española (CE) otorga explícitamente la potestad reglamentaria al Gobierno (en el mismo sentido, el artículo 23.1 de la Ley del Gobierno, LG). El artículo 128 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) extiende esta potestad al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, y a los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo establecido en la Constitución, los Estatutos de Autonomía, y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRL).

Además, los artículos 153.c) y 161.2 de la CE reconocen implícitamente esta potestad a las Comunidades Autónomas, mientras que el artículo 4 de la LRL, junto con los artículos 22 (y 123 en cuanto a los Plenos de los Ayuntamientos de municipios de gran población), 33, y 21 (y 124 en cuanto a los Alcaldes de estos municipios), atribuye esta potestad a los Plenos de los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales (en lo que respecta a Ordenanzas y Reglamentos) y a los Alcaldes (para emitir Bandos). En cuanto a los Entes Institucionales y Organismos Autónomos, se rigen por las leyes que les son aplicables.

El mencionado artículo 128 de la LPACAP establece lo siguiente sobre la potestad reglamentaria:

1. El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, conforme a lo establecido en sus respectivos Estatutos, y a los órganos de gobierno locales, de acuerdo con la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

2. Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán contravenir la Constitución o las leyes ni regular materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía asignan a la competencia exclusiva de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Aunque pueden cumplir funciones de desarrollo o colaboración con la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, ni establecer penas, sanciones, tributos, exacciones parafiscales, u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público (esto es una manifestación de los principios de legalidad y jerarquía normativa -art. 9.3 CE-, de legalidad penal -art. 25.1 CE-, y de legalidad tributaria y respecto a otras exacciones y prestaciones -art. 31.3 CE-).

3. Las disposiciones administrativas deberán respetar el orden jerárquico establecido por las leyes. Ninguna disposición administrativa podrá contradecir los preceptos de otra de rango superior (esto se refiere al principio de jerarquía normativa -art. 9.3 CE-).

Normas generales sobre la potestad reglamentaria

Introducción

Los artículos 129 a 133 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) incluyen una serie de normas generales relacionadas con los preceptos anteriores sobre esta materia.

Principios de buena regulación

El artículo 129 regula los principios de buena regulación, estableciendo lo siguiente:

1. En el ejercicio de la iniciativa legislativa y de la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. En la exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, respectivamente, deberá justificarse adecuadamente la conformidad de la norma con estos principios.

2. Basándose en los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa debe estar justificada por una razón de interés general, identificando claramente los objetivos que se persiguen y demostrando que es el medio más adecuado para lograrlos.

3. Conforme al principio de proporcionalidad, la iniciativa normativa debe incluir únicamente la regulación imprescindible para satisfacer la necesidad que pretende cubrir, después de verificar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos o que impongan menores obligaciones a los destinatarios.

4. Para garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa debe ser coherente con el resto del ordenamiento jurídico, tanto nacional como de la Unión Europea, con el fin de crear un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y seguro, que facilite su conocimiento y comprensión, así como la toma de decisiones de personas y empresas.

Cuando la iniciativa normativa en materia de procedimiento administrativo establezca trámites adicionales o diferentes a los contemplados en esta Ley, estos deberán justificarse atendiendo a la singularidad de la materia o los objetivos de la propuesta.

Las habilitaciones para el desarrollo reglamentario de una ley se conferirán, por lo general, al Gobierno o al Consejo de Gobierno correspondiente. La atribución directa de esta potestad a los titulares de los departamentos ministeriales o consejerías, o a otros órganos subordinados, será excepcional y deberá justificarse en la ley habilitante.

Las leyes podrán habilitar directamente a Autoridades Independientes u otros organismos con esta potestad para aprobar normas que desarrollen o apliquen la ley, cuando la naturaleza de la materia lo requiera.

5. Aplicando el principio de transparencia, las Administraciones Públicas facilitarán el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa vigente y a los documentos relacionados con su proceso de elaboración, en los términos del artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Además, deberán definir claramente los objetivos de las iniciativas normativas y su justificación en el preámbulo o exposición de motivos, y garantizar la participación activa de los posibles destinatarios en la elaboración de las normas.

6. Aplicando el principio de eficiencia, la iniciativa normativa debe evitar la creación de cargas administrativas innecesarias o accesorias, y racionalizar la gestión de los recursos públicos en su aplicación.

7. Cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y asegurarse de que cumplan con los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

El artículo 7 de la Ley 19/2013 establece que las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán publicar:

a) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos, en la medida en que representen una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos.

b) Los Anteproyectos de Ley y los proyectos de Decretos Legislativos cuya iniciativa les corresponda, cuando se soliciten dictámenes a los órganos consultivos correspondientes. Si no es necesario solicitar dictamen alguno, la publicación se realizará en el momento de su aprobación.

c) Los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda. Cuando sea necesario solicitar dictámenes, la publicación se llevará a cabo una vez que estos se hayan solicitado a los órganos consultivos correspondientes, sin que esto implique necesariamente la apertura de un trámite de audiencia pública.

d) Las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de los textos normativos, en particular, la memoria del análisis de impacto normativo regulada por el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio (este último derogado por el Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, que regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo).

e) Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un período de información pública durante su tramitación.

Por último, como se deduce del artículo 26.8 de la Ley del Gobierno (LG) y del artículo 129.1 de la LPACAP, las normas con rango de Ley deben contener una exposición de motivos, mientras que las normas reglamentarias deben acompañarse de un preámbulo. Sin embargo, esto no se cumple, por ejemplo, en la Ley de la Jurisdicción del Recurso de Supervisión (LJRSP), que tiene un preámbulo en lugar de una exposición de motivos (la LPACAP, posiblemente por error, no tiene ni exposición de motivos ni preámbulo).

Evaluación normativa y adaptación de la normativa vigente a los principios de buena regulación

Según el artículo 130 de la LPACAP:

1. Las Administraciones Públicas revisarán periódicamente su normativa vigente para adaptarla a los principios de buena regulación y para evaluar si las normas en vigor han logrado los objetivos previstos, así como si los costos y las cargas impuestas estaban justificados y correctamente calculados.

El resultado de esta evaluación se reflejará en un informe que se hará público, especificando los detalles, la periodicidad y el órgano responsable según lo determinado por la normativa reguladora de la Administración correspondiente.

2. Las Administraciones Públicas promoverán la aplicación de los principios de buena regulación y cooperarán para fomentar el análisis económico en la elaboración de normas, especialmente para evitar la introducción de restricciones injustificadas o desproporcionadas a la actividad económica.

(El Tribunal Constitucional declaró este artículo contrario al orden constitucional de competencias en los términos del fundamento jurídico 7 b) de la Sentencia 55/2018, de 24 de mayo).

Publicidad de las normas

De acuerdo con el artículo 131 de la LPACAP, las normas con rango de ley, los reglamentos y las disposiciones administrativas deberán publicarse en el diario oficial correspondiente para que entren en vigor y tengan efectos jurídicos. Además, las Administraciones Públicas pueden, de manera opcional, establecer otros medios de publicidad complementarios.

La publicación de los diarios o boletines oficiales en las sedes electrónicas de la Administración, órgano, Organismo público o Entidad competente tendrá, en las condiciones y con las garantías que determine cada Administración Pública, los mismos efectos que su edición impresa.

La publicación del “Boletín Oficial del Estado” en la sede electrónica del organismo competente tendrá carácter oficial y auténtico, en las condiciones y con las garantías que se establezcan reglamentariamente, y producirá los efectos previstos en el título preliminar del Código Civil y en las demás normas aplicables.

Planificación normativa

El artículo 132 de la LPACAP establece que:

1. Anualmente, las Administraciones Públicas deberán hacer público un Plan Normativo que incluya las iniciativas legislativas o reglamentarias que planean aprobar en el año siguiente.

2. Una vez aprobado, el Plan Anual Normativo se publicará en el Portal de la Transparencia de la Administración Pública correspondiente.

(Este artículo fue declarado contrario al orden constitucional de competencias en los términos de los fundamentos jurídicos 7 b) y 7 c) de la Sentencia del Tribunal Constitucional 55/2018, de 24 de mayo).

Participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y Reglamentos

Según el artículo 133 de la LPACAP: