Infección nosocomial: prevención y consecuencias

Infección: conceptos generales y fuentes de infección

Definiciones

- Infección nosocomial o infección relacionada con la asistencia sanitaria (IRAS):

Se define como una infección cuyos síntomas comienzan al menos 48 horas después del ingreso del paciente en el hospital. Si se considera como día 1 el día del ingreso, la infección será considerada nosocomial si los síntomas aparecen el día 3 o posteriormente.

En casos donde los síntomas comienzan antes de las 48 horas desde el ingreso, también se clasifica como nosocomial si se cumplen las siguientes condiciones:

a) El paciente fue ingresado con una infección activa o desarrolló síntomas en las primeras 48 horas tras el ingreso, habiendo sido dado de alta de un hospital de agudos en los dos días anteriores.

b) El paciente presentó síntomas de una infección activa en el lugar de una intervención quirúrgica, cumpliendo los criterios de infección del sitio quirúrgico, y fue operado en los 30 días previos (o en el último año si se colocó un implante).

c) Los síntomas corresponden a una infección por Clostridium difficile dentro de los 28 días posteriores a un alta de un hospital de agudos.

d) El paciente recibió un dispositivo invasivo en las primeras 48 horas tras el ingreso y desarrolló una infección nosocomial durante ese tiempo.

- Enfermedad infecciosa:

Es una condición que requiere un agente causal vivo y exógeno, genera una respuesta orgánica y puede transmitirse. Cabe mencionar que hay agentes que, aunque se transmiten, no son infecciosos (por ejemplo, la sarna). También hay casos donde un agente se transmite sin causar enfermedad en el receptor (infecciones asintomáticas) o produce una enfermedad diferente a la de su fuente. En estos casos, es crucial que el epidemiólogo comprenda la proporción de casos asintomáticos asociados a cada enfermedad.- No todas las enfermedades infecciosas son bacterianas.

- La transmisión puede ocurrir entre humanos (enfermedades contagiosas) o desde animales.

- Enfermedad transmisible:

Se caracteriza por la necesidad de un agente causal único, exógeno y capaz de reproducirse. - Epidemiología de las enfermedades transmisibles:

Analiza los factores que relacionan al agente causal con el huésped susceptible.

Agente causal

Un agente causal es un organismo vivo que necesita mecanismos de transmisión y un huésped susceptible para causar enfermedad. Cada agente puede ser responsable de una o varias patologías.

Para considerarse agente causal, debe cumplir los postulados de Koch:

a) El microorganismo debe estar presente en todos los casos de la enfermedad.

b) Debe aislarse y cultivarse a partir de las lesiones.

c) Al inocular el cultivo puro en un animal susceptible, debe reproducirse la enfermedad.

d) El mismo microorganismo debe aislarse de las lesiones producidas en el animal inoculado.

e) El microorganismo debe generar una respuesta inmune detectable en laboratorio.

Sin embargo, no todos los agentes cumplen estos requisitos, ya sea porque no causan enfermedad en animales (como el meningococo o la viruela) o porque no pueden cultivarse (como el caso de la lepra).

Los agentes causales pueden incluir:

- Artrópodos (Pediculus)

- Metazoos

- Protozoos

- Algas

- Hongos (como los dermatofitos responsables del pie de atleta)

- Bacterias (como bacilos, vibrios, espiroquetas)

- Micoplasmas, rickettsias, bedsonias

- Virus y priones (como en la enfermedad de las vacas locas).

En algunas situaciones, pueden estar presentes varios agentes causales de manera simultánea o secuencial, lo que aumenta su impacto.

Tipos de interacción agente/huésped

Las interacciones entre el agente y el huésped pueden clasificarse en:

a) Simbiosis: Beneficio mutuo para el agente y el huésped.

b) Comensalismo: Uno de los dos obtiene un beneficio sin perjudicar al otro.

c) Parasitismo: El agente, en este caso un parásito, obtiene beneficios mientras perjudica al huésped.

Estas relaciones pueden cambiar dependiendo de las circunstancias.

¿Sabías que…?

El saprofitismo es realizado por microorganismos conocidos como “basureros naturales”. Estos organismos se alimentan de restos orgánicos de seres vivos que han muerto, degradándolos y convirtiéndolos principalmente en materia inorgánica, que luego es reintegrada al medio del que provienen.

Características de los agentes etiológicos

El agente etiológico tiene la capacidad de causar enfermedades en humanos, pero esta depende de varios factores clave: contagiosidad, infectividad, patogenicidad, virulencia, y antigenicidad o inmunogenicidad.

- Contagiosidad: Se refiere a la capacidad del agente para propagarse entre individuos.

- Infectividad: Es la habilidad del agente causal para multiplicarse dentro de los tejidos del huésped, lo que puede o no dar lugar a una enfermedad.

- Patogenicidad: Una vez que el huésped está infectado, esta característica mide la capacidad del agente para causar enfermedad. Depende tanto de la virulencia del agente como de las defensas del huésped. La especie, el tipo de huésped y el tejido afectado son variables importantes en la patogenicidad, que se cuantifica mediante la tasa de patogenicidad.

- Virulencia: Representa la severidad o el grado de enfermedad que puede causar el agente. Es importante distinguir entre infectividad y virulencia; algunos agentes, como el Clostridium tetani (tétanos), son muy virulentos pero tienen baja infectividad, mientras que otros, como Brucella, son más infectivos pero menos virulentos.

- Antigenicidad o inmunogenicidad: Es la capacidad del agente causal para desencadenar una respuesta inmunológica, ya sea local o general, en el huésped. Esta característica influye en la patogenicidad y la virulencia del agente.

La cadena epidemiológica

La cadena epidemiológica es el conjunto de elementos necesarios para que ocurra una enfermedad transmisible. Los eslabones de esta cadena son:

- Agente causal

- Reservorio

- Fuente de infección (que generalmente coincide con el reservorio)

- Mecanismo de transmisión

- Huésped susceptible

En algunos casos, un elemento puede desempeñar diferentes roles dentro de la cadena. Por ejemplo, el suelo puede actuar como reservorio o como mecanismo de transmisión.

Además, existen factores secundarios que influyen en la cadena epidemiológica, como la edad, el sexo, el clima, los hábitos de la población y las condiciones socioeconómicas.

La tríada epidemiológica es un modelo clásico que explica la causalidad de la infección. Este relaciona tres componentes: un agente externo, un huésped susceptible y un ambiente que facilita la interacción entre ambos, dando lugar a la enfermedad.

Reservorio

El reservorio es cualquier ser vivo o inanimado en el que el agente infeccioso se desarrolla y perpetúa de manera natural. Este hábitat es esencial para la supervivencia del agente etiológico. Si se habla de reservorios en el suelo, se les denomina “reservorios adicionales” o “depósitos”.

Cuando el agente pasa del reservorio a un huésped humano susceptible, el reservorio actúa como fuente de infección. Sin embargo, no siempre coinciden. En algunos casos, se requiere un ciclo intermedio que involucra animales domésticos, roedores o parásitos como garrapatas. Los agentes pueden transmitirse desde humanos, animales o el entorno.

Fuente de infección

La fuente de infección es el ser vivo (humano o animal) o inanimado (como el suelo) desde el cual un agente infeccioso puede llegar al huésped susceptible de forma directa o indirecta. En la fuente, el microorganismo debe ser capaz de reproducirse.

Para los humanos, la fuente de infección más común es el propio ser humano. Existen enfermedades, como las meningococemias, que afectan únicamente al hombre. En estos casos, las medidas de control se centran en el diagnóstico y tratamiento temprano.

El aislamiento y la cuarentena son estrategias para limitar el movimiento y las actividades de personas o animales que han estado expuestos a la fuente de infección. Estas medidas varían según el lugar donde se encuentra el paciente, la enfermedad en cuestión y las características del agente causal.

Infecciones autógenas: Son aquellas que ocurren debido a microorganismos que normalmente están presentes en el cuerpo humano. En condiciones de inmunidad adecuada, estos microorganismos no son patógenos o son saprofitos. Este tipo de infección tiene relevancia en el ámbito hospitalario.

Características de los tipos de reservorios más frecuentes

1. Reservorio humano enfermo

a) Para que un foco infeccioso sea efectivo, el enfermo debe eliminar microorganismos. Por ejemplo, en infecciones cerradas como la osteomielitis, no ocurre esta eliminación.

b) Cada enfermedad tiene diferentes fases relacionadas con su capacidad de contagio, incluyendo:

- Fase prodrómica

- Período clínico

- Convalecencia

- Fase crónica

c) La capacidad de contagio de una enfermedad también depende de sus características clínicas:

- La forma clínica de una misma enfermedad puede ser más o menos contagiosa (ejemplo: lepra lepromatosa frente a lepra tuberculosa).

- Gravedad: Las enfermedades más graves suelen ser más contagiosas.

- Formas atípicas: Algunas enfermedades pueden pasar desapercibidas pero aún ser contagiosas.

- Formas abortivas: Estas no muestran todos los síntomas típicos, pero aún pueden contagiar.

- Formas subclínicas: Presentan síntomas leves o poco evidentes y suelen requerir confirmación microbiológica.

- Formas inaparentes: No presentan síntomas, tienen una baja cantidad de agentes y suelen ser menos contagiosas. Estas no deben confundirse con el estado de portador. Si la duración es prolongada, se denomina infección latente. La tasa de evidencia mide la relación entre las formas clínicas típicas y las no evidentes.

d) La duración del periodo de contagio varía según los tratamientos recibidos, que pueden acortarlo o, en ocasiones, prolongarlo.

e) La vía de salida del agente puede coincidir con la puerta de entrada o ser diferente. Algunas posibles vías de eliminación incluyen:

- Respiratoria: Gotas de Pflüger, núcleos goticulares de Wells, esputo, secreción nasal o faríngea (ejemplo: catarro, TBC).

- Digestiva: Heces y vómitos (ejemplo: disentería).

- Conjuntival: Tracoma.

- Genitourinaria: Gonococo.

- Sanguínea: Hepatitis B y C.

- Cutánea: Pitiriasis.

La eliminación del agente puede ocurrir antes de la aparición de los síntomas y prolongarse incluso después de la curación. Es posible aislar el germen en secreciones sin que sea necesariamente contagioso.

2. Reservorio humano portador

Un portador es un individuo que, sin mostrar signos o síntomas, aloja un agente infeccioso que puede ser eliminado a través de sus secreciones, siendo un riesgo para otras personas. Esto es especialmente problemático en contextos donde las personas están en contacto con alimentos, niños en escuelas, o trabajan en el sector sanitario.

Tipos de portadores:

a) Portador paradójico o pseudoportador: Elimina microorganismos no patógenos.

b) Portador precoz: Excreta el agente antes de desarrollar la enfermedad que está incubando (ejemplo: hepatitis, sarampión).

c) Portador convaleciente: Una persona que ha superado una enfermedad contagiosa pero sigue eliminando gérmenes durante tres meses. Si esta eliminación persiste entre tres meses y dos años, se considera un portador crónico (ejemplo: salmonelosis, hepatitis).

d) Portador sano: Almacena el agente sin presentar síntomas de infección (ejemplo: poliovirus, Neisseria meningitidis).

e) Portador pasivo o contacto: Persona o animal que estuvo expuesto a un caso o portador y puede desarrollar la enfermedad tras el periodo de incubación. Los contactos secundarios son aquellos que tienen relación con un contacto primario.

En situaciones epidémicas, es esencial controlar a los portadores mediante pruebas frecuentes para determinar la duración del estado de portador. Esto se calcula dividiendo la tasa de prevalencia (casos positivos en relación con los análisis realizados) por la tasa de incidencia (número de portadores nuevos en un periodo determinado).

3. Reservorio animal

Algunas enfermedades transmisibles son adquiridas por el ser humano a partir de animales, conocidas como zoonosis. Estas incluyen infecciones e infestaciones, pero no se consideran agresiones ni toxinas.

Características de las zoonosis:

a) En la mayoría de los casos, la transmisión finaliza en el ser humano y no se transmite a otros humanos.

b) Los casos suelen ser esporádicos o presentarse en pequeños brotes, aunque algunas zoonosis pueden causar epidemias (ejemplo: fiebre Q).

c) Estas enfermedades suelen afectar a personas que trabajan con animales o sus productos, siendo de carácter profesional.

- Frecuentes en el trabajo agrario: Fiebre Q, brucelosis, leptospirosis.

- Ocasionales en el trabajo agrario: Rabia, tuberculosis aviar, dermatofitosis.

- Raras en el trabajo agrario: Coccidioidomicosis, dermatofitosis.

- Relacionadas con investigación con animales.

d) La incidencia en humanos tiende a ser similar a la encontrada en animales.

e) Los síntomas y lesiones suelen ser similares en humanos y animales.

La transmisión de zoonosis puede ser directa o indirecta.

4. Reservorio telúrico (suelo, agua y fómites)

El suelo, el agua y los fómites pueden actuar como reservorios para agentes infecciosos. Sus características incluyen:

a) Los microorganismos deben tener formas resistentes para sobrevivir en este medio (ejemplo: tétanos).

b) Requieren condiciones ambientales específicas, como humedad y temperatura, para desarrollarse (ejemplo: leptospirosis).

c) Parte de su ciclo evolutivo se lleva a cabo en estos ambientes.

d) Suelen ser gérmenes oportunistas que provocan infecciones cuando las defensas del huésped están comprometidas.

Mecanismo de transmisión

El mecanismo de transmisión comprende las estrategias que utiliza un agente infeccioso para entrar en contacto con el huésped. Puede ser único o variar según las circunstancias, y en algunos casos, puede ocurrir de manera sucesiva. Los mecanismos variados tienen mayores probabilidades de éxito que los únicos o sucesivos.

A) Transmisión directa

En este tipo de transmisión, la enfermedad pasa directamente desde la fuente de infección al huésped susceptible sin intermediarios. Es común en microorganismos que tienen poca resistencia al medio externo, como los responsables de enfermedades de transmisión sexual (ETS) o los gérmenes piógenos. Este tipo de transmisión ocurre rápidamente, evitando que los microorganismos sufran modificaciones significativas.

Tipos de transmisión directa:

1. Por contacto:

- Transmisión sexual: Enfermedades como sífilis, hepatitis B, VIH/Sida, candidiasis, entre otras.

- Por mucosas: Ejemplo: mononucleosis infecciosa, difteria.

- Por las manos: Contagio de enfermedades como impétigo o erisipela. También puede darse contaminación por heces, orina o secreciones nasales (Salmonella, Escherichia coli, Shigella, Pseudomonas, Acinetobacter). Otros casos incluyen huevos y quistes de protozoos (oxiuros, toxoplasma).

- Transmisión intraparto: Ejemplo: oftalmía neonatorum.

2. Por mordeduras: Ejemplo: rabia.

3. Transplacentaria: De la madre al hijo, como ocurre con el VIH/Sida.

4. Por arañazos.

5. Transmisión aérea:

Aunque no hay contacto directo, se requiere proximidad, generalmente a menos de 1 metro, especialmente si los agentes son poco resistentes. Sin embargo, los que se transmiten por el polvo no necesitan esta cercanía. Este tipo de transmisión se da mediante gotas de Pflüger o Wells, liberadas al hablar, toser o estornudar, y es la forma más común de propagación de enfermedades transmisibles.

B) Transmisión indirecta

Aquí, el contagio ocurre con un intervalo en el tiempo o espacio entre la fuente y el huésped, utilizando intermediarios vivos (como animales o artrópodos) o no vivos (alimentos, agua, fómites). Este tipo de transmisión suele estar asociado con condiciones higiénicas deficientes.

Existen dos tipos de mecanismos de transmisión:

- Homólogo: Solo interviene un intermediario (ejemplo: cólera).

- Heterólogo: Puede involucrar dos intermediarios (ejemplo: brucelosis) o tres (ejemplo: peste).

Mecanismos de transmisión indirecta:

- Por el aire: Transmisión de partículas suspendidas en el ambiente.

- Por vehículos de transmisión: A través de agua, alimentos, objetos contaminados, etc.

- Desde el suelo: Necesita agentes resistentes como los esporulados (ejemplo: tétanos, gangrena gaseosa, botulismo). Algunos parásitos requieren pasar por el suelo para completar su ciclo vital (áscaris, anquilostomas).

- A través de baños o aerosoles: Ejemplo: leptospirosis.

- Por artrópodos: Los insectos pueden actuar como vectores, ya sea de forma pasiva o mecánica (transporte del germen) o activa o biológica (el microorganismo se multiplica o cumple parte de su ciclo evolutivo dentro del artrópodo).

Sujeto sano susceptible

El sujeto sano susceptible es el último eslabón de la cadena epidemiológica. Este individuo, aunque saludable, tiene la capacidad de enfermar. Su grado de susceptibilidad depende de factores como la edad, el sexo, la raza, la profesión o el lugar de residencia. Entre ellos, la edad tiene un papel destacado debido a:

1. Diferentes niveles de inmunidad: Según la etapa de la vida.

2. Variabilidad en la exposición o aislamiento: Según la edad.

3. Diferentes formas de las enfermedades: Y su relación con prácticas sociales específicas (como la escolarización en niños).

Elementos importantes en el contagio:

- La puerta de entrada:

Es el punto por donde el agente causal penetra en el cuerpo. Puede ser específico para ciertos agentes y no para otros. Algunas puertas de entrada comunes son:- Piel.

- Genitales.

- Vías urinarias.

- Conjuntiva.

- Aparato digestivo.

- Faringe.

- A través de instrumentos médicos.

- La inmunidad:

Comprende la inmunidad humoral y celular, que puede verse disminuida en ciertas enfermedades (ejemplo: Sida, neoplasias) o debido a condiciones socioeconómicas o nutricionales desfavorables.

Recuerda que…

La vía respiratoria es la forma más frecuente de transmisión de enfermedades transmisibles.

Infecciones nosocomiales

Las infecciones nosocomiales, también conocidas como infecciones hospitalarias, han existido desde los inicios de los hospitales, ya que comenzaron a surgir cuando los pacientes fueron agrupados para recibir atención médica. Estas infecciones representan un problema importante de salud pública debido a su elevada morbilidad y mortalidad, además de los altos costos sociales y económicos asociados. En los hospitales de agudos de nuestro entorno, entre el 6 % y el 10 % de los pacientes ingresados adquieren una infección nosocomial durante su estancia. Las tasas de mortalidad asociadas sitúan estas infecciones entre las principales causas de muerte, lo que destaca la importancia de incluirlas en las estadísticas vitales.

Datos de prevalencia en 2018:

- La prevalencia de pacientes con infecciones nosocomiales fue del 7,15 %.

- La prevalencia de infecciones de origen nosocomial fue del 7,97 %.

Distribución según sexo:

- Mujeres: 48,24 % (edad media: 60,27 años).

- Hombres: 51,76 % (edad media: 61,33 años).

El concepto clásico de infección nosocomial se ha ampliado con el término infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS), que incluyen tanto las infecciones adquiridas en el hospital como aquellas adquiridas en la comunidad por pacientes en contacto con servicios sanitarios. Estas infecciones son una causa significativa de mortalidad, sufrimiento, frustración para los profesionales y altos costos para la sociedad. Además, su tratamiento es cada vez más complicado debido a la proliferación de bacterias multirresistentes (BMR).

Consideraciones generales

La infección nosocomial es aquella que aparece durante la hospitalización del paciente y que no estaba presente ni en periodo de incubación al momento de su ingreso, independientemente de si se manifiesta durante la estancia hospitalaria o después.

La OMS define las infecciones nosocomiales como cualquier enfermedad causada por microorganismos que afecta a los pacientes como consecuencia de haber sido admitidos en un hospital o tratados en él. También incluye las infecciones que afectan al personal sanitario debido a su actividad laboral.

Epidemiología

La frecuencia de infecciones nosocomiales varía entre hospitales, dependiendo de sus características. Los hospitales universitarios y aquellos con mayor número de camas tienen tasas más altas. También hay diferencias según las unidades de hospitalización, siendo las Unidades de Cuidados Intensivos las que presentan la mayor prevalencia (16,84 % en 2018). Otros servicios con alta incidencia incluyen hematología (trasplante de médula ósea), rehabilitación, cirugía digestiva y oncología.

- El 60 % de las muertes relacionadas con infecciones nosocomiales son causadas por neumonías.

- El 70 % de estas muertes se deben a bacteriemias por gramnegativos.

- Las bacteriemias por Candida tienen una mortalidad del 38 %.

La incidencia de estas infecciones depende de varios factores, como:

- El método de vigilancia utilizado.

- La localización del proceso infeccioso.

- El agente causal.

- Las características del paciente ingresado.

Estudios de prevalencia

En España, aunque no son enfermedades de declaración obligatoria, se evalúan mediante el proyecto EPINE, que desde 1990 realiza estudios anuales en los principales hospitales del país. Estos estudios son liderados por los Servicios de Medicina Preventiva, que llevan a cabo la vigilancia epidemiológica.

Desde 2012, el protocolo del EPINE se ha adaptado al Estudio Europeo de Prevalencia (European Point Prevalence Survey, EPPS), impulsado por el ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control). En 2018, los estudios comenzaron a centrarse en las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS).

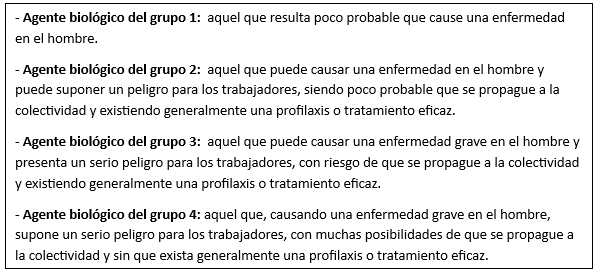

Etiología

Según el origen del microorganismo, las infecciones nosocomiales pueden clasificarse en:

1. Infección endógena: Provocada por microorganismos de la flora comensal del propio paciente.

2. Infección exógena: Originada por microorganismos externos adquiridos de otras personas, personal sanitario o superficies contaminadas.

3. Adquisición exógena seguida de infección endógena: El paciente adquiere microorganismos del ambiente hospitalario que se incorporan a su flora. Posteriormente, ante una alteración en sus defensas, se desarrolla una infección endógena causada por esta nueva flora hospitalaria.

La frecuencia de los microorganismos implicados varía según el tipo de infección, pero en general destacan:

1. Bacilos gramnegativos: Son los más comunes. Ejemplo: Escherichia coli (15,09 % en EPINE 2018), presente en el tubo digestivo.

2. Bacterias gramnegativas avirulentas: Como Pseudomonas aeruginosa (9,96 %) y Klebsiella pneumoniae (7,87 %), frecuentes en infecciones nosocomiales.

3. Bacterias grampositivas: Incluyen Staphylococcus aureus (10,29 %), Staphylococcus epidermidis (5,75 %) y Enterococcus faecalis (5,96 %). Estas afectan principalmente a recién nacidos y pacientes quirúrgicos.

4. Hongos: Especialmente en pacientes inmunodeprimidos o con uso excesivo de antibióticos, que eliminan la flora normal. Ejemplo: Candida albicans (4,26 %).

5. Virus: Incluyen citomegalovirus, herpes simple, herpes zóster y hepatitis.

Factores de riesgo

Los factores de riesgo para adquirir infecciones nosocomiales pueden ser:

- Intrínsecos: Relacionados con el propio paciente, como su enfermedad de base o malnutrición.

- Extrínsecos: Asociados al entorno hospitalario, como quimioterapia, sondaje urinario, ventilación mecánica o procedimientos terapéuticos invasivos.

Fuentes de infección y mecanismos de transmisión

Para prevenir las infecciones nosocomiales, es esencial intervenir en los principales eslabones de la cadena epidemiológica: la fuente de infección, el mecanismo de transmisión, y el huésped susceptible. Consideraciones importantes:

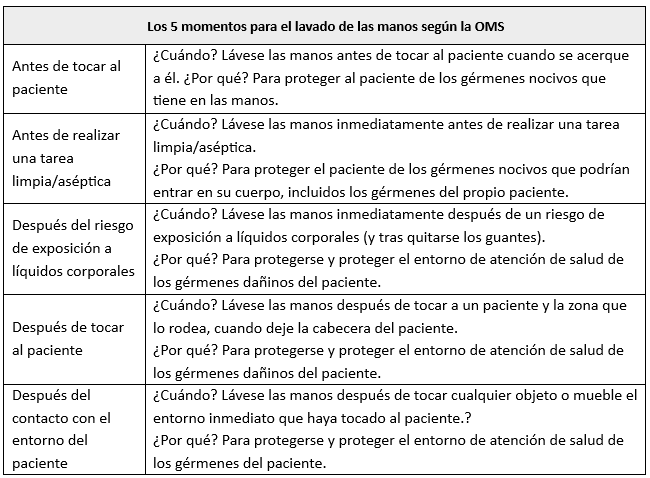

- Las infecciones nosocomiales de origen endógeno se transmiten principalmente mediante contacto y a través de vehículos contaminados. Este contacto puede ser directo, como el realizado por las manos del personal sanitario (enfermeras, Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería, etc.) o indirecto, a través de medios auxiliares.El lavado minucioso de manos antes y después de cada contacto con los pacientes es la medida más efectiva para prevenir estas infecciones.

- Otro mecanismo importante de transmisión es el uso de vehículos contaminados, como medicamentos, alimentos o instrumentos médicos.

- La transmisión aérea en el hospital es difícil de confirmar, pero puede ser relevante en infecciones respiratorias, víricas o tuberculosis.

- En quirófanos, los microorganismos presentes en el aire representan un riesgo muy bajo.

Principales tipos de infecciones hospitalarias

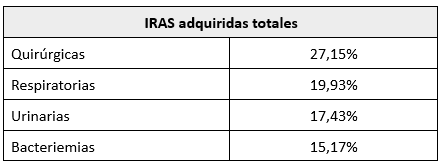

En el entorno hospitalario, las infecciones urinarias, quirúrgicas, bacteriemias e infecciones respiratorias representan alrededor del 80 % de todas las infecciones nosocomiales.

Según los datos del proyecto EPINE, en 2002 las infecciones respiratorias, como neumonías, tuberculosis y otras infecciones de vías respiratorias bajas, superaron por primera vez a las infecciones urinarias como el tipo más común de infección nosocomial. Sin embargo, entre 2012 y 2018, las infecciones quirúrgicas ocuparon el primer lugar.

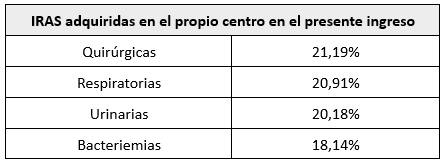

En el informe más reciente (2018), las localizaciones más frecuentes de infecciones adquiridas en el hospital son:

Infecciones de heridas quirúrgicas

Estas infecciones representan el 27,15 % de las IRAS y ocupan el primer lugar. Si se suman las infecciones adquiridas durante la estancia hospitalaria y las importadas de otros centros, la cifra alcanza aproximadamente el 30 %.

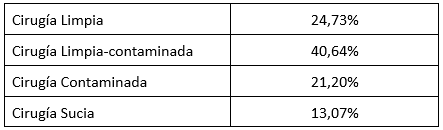

El tipo de cirugía según el nivel de contaminación es fundamental para entender el riesgo de infección:

1. Limpia:

No se penetra en cavidades con conexión al exterior como las vías respiratorias, el tracto digestivo, genitourinario o la cavidad orofaríngea. Tampoco se accede a tejidos infectados. Estas heridas cicatrizan por primera intención y el riesgo de contaminación suele ser externo.

2. Limpia-contaminada:

Se accede a cavidades comunicadas con el exterior, como en algunas cirugías abdominales.

3. Contaminada:

Incluye heridas abiertas recientes (menos de 4 horas) o cirugías donde se han producido fallos en la técnica estéril.

4. Sucia o infectada:

Heridas traumáticas antiguas (más de 8 horas) con tejidos dañados o necrosados.

Factores de riesgo principales:

- Cirugías abdominales.

- Duración prolongada de la intervención.

- Cirugías contaminadas o infectadas.

- Presencia de tres o más enfermedades subyacentes en el paciente.

Enfermedades respiratorias

(Neumonías, infecciones de vías respiratorias bajas, tuberculosis, entre otras)

Estas ocupan el segundo lugar según el informe EPINE 2018, con un 19,93 % de las IRAS.

El principal mecanismo patogénico es la aspiración de secreciones gástricas u orofaríngeas, especialmente en pacientes con defensas alteradas.

Factores que predisponen a estas infecciones:

- Traqueotomías.

- Uso de respiradores asistidos.

- Equipos de anestesia.

- Tubos endotraqueales.

- Broncoscopias.

Infecciones urinarias

Según el informe EPINE del 2018, las infecciones urinarias ocupan el tercer lugar entre las infecciones relacionadas con la atención sanitaria (IRAS), representando un 17,43% del total. Aproximadamente el 60% de estas infecciones están asociadas a procedimientos de manipulación instrumental en las vías urinarias, como el sondaje vesical. El microorganismo más frecuentemente implicado es Escherichia coli, y en muchos casos estas infecciones pasan desapercibidas.

La probabilidad de bacteriuria tras un sondaje depende de varios factores, siendo el más relevante la duración del mismo (más de 48 horas). Otros factores influyentes incluyen la edad y el sexo del paciente.

Bacteriemias

La mayoría de las bacteriemias son secundarias a infecciones en otros focos, como el tracto urinario, neumonías o heridas quirúrgicas. Las bacteriemias primarias, por su parte, suelen estar relacionadas con procedimientos intravasculares. Aunque no se han documentado brotes causados por líquidos de perfusión contaminados, los catéteres intravenosos son una fuente principal de patógenos.

El informe EPINE del 2018 señala una incidencia del 15,17% para este tipo de infecciones.

Prevención y control de infecciones nosocomiales y relacionadas con la atención sanitaria (IRAS)

Los hospitales que implementan programas activos de vigilancia y control presentan tasas significativamente menores de infecciones comparados con aquellos que carecen de estas estrategias.

Los componentes esenciales de un programa de control efectivo incluyen:

- Sistemas de vigilancia activa, con informes periódicos al personal hospitalario.

- Medidas de control estrictas, destinadas a eliminar factores de riesgo identificados.

- Personal especializado, como enfermeras dedicadas al control de infecciones hospitalarias y epidemiólogos capacitados en infecciones nosocomiales, quienes deben participar activamente en los programas de control.

Medidas generales para prevenir y controlar infecciones hospitalarias

Normas generales de actuación

- Higiene del personal sanitario: Es imprescindible y obligatoria para todos. La medida más eficaz para evitar infecciones cruzadas en hospitales es el lavado de manos. Según el procedimiento a realizar, este puede ser:

- Lavado higiénico: Uso de agua y jabón.

- Lavado quirúrgico: Requiere jabón antiséptico y un tiempo de lavado prolongado, de aproximadamente 5 minutos.

- Normas en procedimientos instrumentales: Toda maniobra con riesgo de contaminación debe ser limitada al mínimo necesario. Si es indispensable, debe realizarse bajo estrictas condiciones de asepsia y durante el menor tiempo posible.

- Medidas de aislamiento:

- Prevenir la transmisión de infecciones de pacientes infectados a otros.

- Proteger a pacientes especialmente vulnerables.

Política de antibióticos

Cada hospital debe establecer normas específicas, elaboradas por su comité de infecciones o comisión de política antibiótica, para regular el uso adecuado de antimicrobianos. Esto incluye la creación de una lista limitada de antibióticos y pautas sobre su uso terapéutico y preventivo.

Resistencia bacteriana

Algunas bacterias presentan resistencia a ciertos antibióticos, entre ellas:

- E. coli: Resistente a fluoroquinolonas.

- Klebsiella pneumoniae: Resistente a carbapenémicos, considerados de último recurso para infecciones graves.

- Neisseria gonorrhoeae: Resistente a cefalosporinas de tercera generación, también de última línea.

- Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SARM): Este tipo de infección aumenta en un 64% la probabilidad de mortalidad en comparación con cepas sensibles.

Medidas específicas para prevenir infecciones urinarias

A) Paciente con sonda vesical

La prevención se centra en limitar el uso de sondas urinarias únicamente a pacientes que realmente las necesiten, evitando su empleo por conveniencia del personal sanitario y retirándolas lo antes posible.

El personal que inserte y mantenga las sondas debe estar adecuadamente formado en técnicas asépticas. Se recomienda seleccionar un catéter de calibre mínimo que permita utilizar un balón de retención de 10 ml. En pacientes urológicos puede ser necesario emplear calibres y balones más grandes.

Es fundamental asegurar un flujo urinario continuo, evitando obstrucciones mediante el correcto posicionamiento del tubo y la sonda para prevenir pliegues. Se deben utilizar sistemas de circuito cerrado con válvulas antirretorno en la bolsa colectora, evitando desconexiones para reducir el riesgo de infección. Además, la bolsa debe colocarse siempre por debajo del nivel de la vejiga, y cualquier catéter dañado debe reemplazarse de inmediato.

B) Paciente sin sonda vesical

Las infecciones urinarias en personas sin sonda están asociadas a factores como edad y sexo, siendo más comunes en mujeres debido a su uretra más corta. Sin embargo, en personas mayores, la incidencia se iguala entre hombres y mujeres.

Para prevenir infecciones en estos casos, se deben seguir estas recomendaciones:

- Mantener una higiene adecuada de los genitales, siempre limpiando de adelante hacia atrás para evitar el arrastre de bacterias desde el ano.

- Utilizar agua y un antiséptico suave para la higiene íntima en lugar de jabón, evitando alterar el pH vaginal, que actúa como barrera protectora.

- Promover el vaciamiento frecuente de la vejiga para evitar el estancamiento de orina y el consiguiente crecimiento bacteriano.

- Proporcionar un ambiente cómodo y privado para que el paciente se sienta tranquilo al orinar.

- Garantizar una adecuada hidratación, con una ingesta diaria de 2500 a 3000 ml de líquidos, salvo contraindicación médica.

Prevención de infecciones quirúrgicas

Para prevenir infecciones asociadas a procedimientos quirúrgicos, es esencial seguir una técnica aséptica estricta. Esto incluye un lavado de manos exhaustivo, el uso de ropa estéril, instrumental correctamente esterilizado y la limpieza adecuada del campo operatorio. Tras la cirugía, se debe aplicar un antiséptico efectivo hasta que la piel recupere su integridad.

El uso de antibióticos profilácticos debe ser limitado a situaciones específicas, como cirugías contaminadas o procedimientos que incluyan la colocación de prótesis. Durante la atención postoperatoria, las heridas limpias deben tratarse primero, dejando las sépticas para el final. Es imprescindible utilizar guantes y mascarilla, y retirar cualquier tejido necrótico presente.

Prevención de infecciones respiratorias

Para evitar infecciones respiratorias, se deben evitar procedimientos innecesarios como traqueotomías. En pacientes con traqueotomía, la limpieza de la tráquea debe realizarse con guantes y catéteres de succión estériles.

Los humidificadores y nebulizadores solo deben utilizarse si son estrictamente necesarios y deben ser reemplazados con frecuencia bajo condiciones estériles. Además, es importante promover la fisioterapia respiratoria y el uso eficiente de la capacidad pulmonar del paciente.

Se deben utilizar tubos endotraqueales estériles y desechables, y los broncoscopios deben ser completamente esterilizados tras cada uso.

Prevención de bacteriemias

La selección adecuada y el mantenimiento de cánulas arteriales y venosas son fundamentales para prevenir bacteriemias.

Grados de eficacia de las medidas preventivas

Las medidas de prevención de infecciones nosocomiales se clasifican según su efectividad:

1. Grado I: Alta eficacia comprobada

- Esterilización.

- Lavado de manos.

- Drenaje urinario cerrado.

- Supervisión de catéteres intravenosos.

- Evitar el contacto con heridas.

- Uso de quimioprofilaxis en cirugías contaminadas.

- Vigilancia de respiradores.

- Uso de guantes.

- Vacunación del personal sanitario (hepatitis B, gripe, entre otras).

2. Grado II: Eficacia lógica

- Aplicación de procedimientos de aislamiento.

- Programas de educación e información.

- Sistemas de vigilancia epidemiológica.

3. Grado III: Eficacia dudosa o desconocida

- Desinfección de superficies como suelos y paredes.

- Uso de luz ultravioleta.

- Empleo de nebulizadores.

- Sistemas de flujo laminar.

- Quimioprofilaxis en cirugía limpia.

- Control bacteriológico rutinario del ambiente.

- Filtros intravenosos terminales.

- Uso de barreras como calzas, batas o mascarillas de manera sistemática, incluyendo familiares de pacientes en UCI.

Resultados provisionales del informe EPINE 2019

En el año 2019, el ranking global de las infecciones relacionadas con la atención sanitaria (IRAS) se distribuyó de la siguiente manera:

1. Infecciones quirúrgicas: Representaron el 26,25% del total de las IRAS.

2. Infecciones respiratorias: Constituyeron el 19,70%.

3. Infecciones urinarias: Alcanzaron un 16,02%.

4. Bacteriemias e infecciones relacionadas con catéteres: Representaron el 15,98%.

Las IRAS se clasificaron según su origen en varias categorías:

1. Adquiridas en el centro actual

- Infecciones quirúrgicas: 23,51%.

- Infecciones respiratorias: 21,04%.

- Infecciones urinarias: 14,6%.

- Infecciones relacionadas con catéteres: 10,89%.

2. Adquiridas en otro hospital

- Infecciones respiratorias: 22,01%.

- Infecciones urinarias: 16,27%.

- Infecciones relacionadas con catéteres: 13,4%.

- Infecciones quirúrgicas: 12,44%.

3. Adquiridas durante el ingreso actual en el propio centro

- Infecciones respiratorias: 22,31%.

- Infecciones quirúrgicas: 19,54%.

- Infecciones relacionadas con catéteres: 18,79%.

- Infecciones urinarias: 18,08%.

4. Adquiridas en un ingreso previo en el mismo centro

- Infecciones quirúrgicas: 57,14%.

- Infecciones urinarias: 8,7%.

- Infecciones relacionadas con catéteres: 8,45%.

- Infecciones respiratorias: 7,83%.

Nota importante

En los futuros informes EPINE correspondientes a 2020, se prevé un cambio significativo en las tendencias debido a la pandemia de COVID-19. La propagación del virus en entornos hospitalarios probablemente incrementará notablemente las infecciones respiratorias, especialmente durante la primera ola de la pandemia.

Barreras higiénicas y equipos de protección individual

Las barreras higiénicas, también conocidas como barreras de protección, son mecanismos físicos o mecánicos que actúan como un escudo para evitar la transferencia de contaminantes o microorganismos potencialmente peligrosos. En otras palabras, estas barreras impiden que los patógenos entren en contacto con personas sanas.

Algunas de las principales barreras mencionadas a lo largo del manual incluyen:

– Barreras físicas: Ejemplo principal es el lavado de manos, considerado la medida más eficaz para prevenir infecciones. También se incluyen prendas de aislamiento como mascarillas, batas, guantes, entre otros.

– Barreras químicas: Comprenden el uso de desinfectantes y antisépticos.

– Barreras estructurales: Estas incluyen espacios de aislamiento, sistemas de presión positiva o negativa para controlar el flujo de aire, filtros en dispositivos de ventilación y sistemas de aire acondicionado.

Barreras naturales del cuerpo humano

El propio organismo cuenta con estructuras diseñadas para protegerlo contra microorganismos, como la piel, la saliva, el moco digestivo, el cerumen, los cilios y las vellosidades nasales.

Uso adecuado del equipo de protección

En unidades que requieren aislamiento estricto, como los quirófanos, es fundamental utilizar de manera correcta el equipo de protección individual (EPI), siguiendo este orden para colocarlo: lavado de manos, colocación de calzas, gorro, mascarilla, gafas protectoras, bata y, por último, guantes.

Para retirarlo, el primer paso es quitarse los guantes, y se sigue el proceso inverso al de colocación para minimizar el riesgo de contaminación.

Técnica de colocación de guantes estériles y no estériles

Aunque el lavado de manos quirúrgico elimina una gran cantidad de microorganismos, no garantiza la total eliminación de estos, por lo que es imprescindible el uso de guantes estériles. Esto es especialmente necesario en procedimientos quirúrgicos y en ciertas técnicas invasivas, como el cateterismo venoso central o vesical, para proteger tanto al paciente como al personal sanitario.

Pasos para la colocación de guantes estériles:

1. Verificación del paquete: Asegurarse de que el paquete de guantes esté seco, intacto, sin daños, con el indicador de esterilidad visible y que no esté caducado.

2. Apertura del paquete externo: Abrir el paquete sin tocar los guantes directamente con las manos tras el lavado adecuado.

3. Extracción del envoltorio interno: Sacar el paquete estéril que contiene los guantes y colocarlo sobre una superficie adecuada, evitando el contacto directo si esta no está esterilizada.

4. Preparación del guante: Desplegar el paquete interno y reconocer cuál es el guante derecho o izquierdo según corresponda.

5. Colocación del primer guante: Con la mano no dominante, levantar la abertura del guante tocando únicamente la parte interna invaginada. Introducir la mano dominante.

6. Colocación del segundo guante: Usar la mano ya enguantada para tomar el guante opuesto por el doblez y elevarlo, permitiendo la entrada de la mano.

7. Ajuste final: Corregir la posición de los guantes para garantizar comodidad y funcionalidad.

Colocación de guantes no estériles:

- Retirar cualquier joya de manos y antebrazos, incluyendo relojes, o deslizar estos últimos hacia el codo.

- Lavar las manos.

- Colocar los guantes.

Técnica de colocación de gorro

El gorro quirúrgico, fabricado en papel o tela, tiene como función cubrir completamente el cabello para evitar la contaminación del ambiente estéril. Al colocarlo, debe asegurarse de que el cabello quede completamente cubierto, dejando libres los oídos.

Técnica de colocación de calzas

Las calzas son fundas protectoras que cubren el calzado en áreas quirúrgicas o estériles, previniendo la contaminación de estos espacios.

- Las calzas deben colocarse sin tocar el calzado directamente.

- Constituyen el primer elemento que debe colocarse al ingresar a un área estéril.

- También se utilizan para proteger los pies del paciente en procedimientos específicos como cirugía rectal, vaginal o endoscopias.

Técnica de colocación de mascarilla

La mascarilla quirúrgica, de un solo uso, cubre la nariz y la boca, actuando como filtro para el aire exhalado, que contiene microorganismos. Su uso evita la dispersión de gérmenes en el ambiente y posibles contaminaciones al paciente.

Recomendaciones para su colocación:

- La mascarilla debe ajustarse perfectamente al rostro, evitando huecos que permitan la fuga de aire exhalado.

- En caso de personal con barba, la mascarilla debe cubrirla por completo.

- Se debe usar una mascarilla nueva para cada intervención quirúrgica.

- Es fundamental colocar la mascarilla antes del lavado quirúrgico de manos y asegurarse de atarla correctamente.

Estas técnicas son esenciales para garantizar un entorno seguro y minimizar los riesgos de contaminación en áreas quirúrgicas o procedimientos que requieren asepsia rigurosa.

Técnica de colocación de bata estéril

El vestuario utilizado en el quirófano, incluidas las batas, está diseñado para minimizar la transferencia de microorganismos. Aunque tradicionalmente se han utilizado materiales de algodón con tejidos densos, actualmente se prefieren los materiales desechables, como papel impermeable, que actúan como filtros efectivos contra bacterias.

Las batas quirúrgicas suelen ser de colores sólidos y relajantes, como verde o azul verdoso, para reducir el reflejo de las luces quirúrgicas y evitar interferencias visuales, como enmascarar el color de la sangre. Estas batas son amplias, de manga larga con puños elásticos, y cuentan con una pieza triangular en la espalda que se ajusta al atarse, cubriendo completamente dicha zona. También incluyen guata absorbente en la parte delantera inferior para evitar que los fluidos traspasen la tela y ensucien el uniforme quirúrgico que se lleva debajo.

Pasos para la colocación de la bata estéril:

1. Preparación del paquete: El paquete estéril debe ser abierto por otro miembro del equipo, no por quien se colocará la bata.

2. Manipulación de la bata: La persona que se la colocará debe coger la bata por los hombros, levantándola para que se despliegue por gravedad sin necesidad de tocar otras partes.

3. Colocación de los brazos: Introducir los brazos en las mangas de la bata.

4. Ayuda del asistente: Un ayudante debe situarse detrás, coger la bata por las costuras internas de las mangas y tirar de ellas hasta que las manos salgan por los puños. Posteriormente, ajustará las cintas del cuello y de la espalda, evitando tocar la superficie externa de la bata.

Lavado de manos

El lavado de manos es una de las prácticas higiénicas fundamentales en la atención sanitaria, ya que es la principal medida para prevenir la transmisión de microorganismos tanto entre pacientes como del personal sanitario a los pacientes.

Las manos son reconocidas como el principal medio de transmisión de infecciones en el ámbito hospitalario.

Flora microbiana de la piel:

1. Flora transitoria:

- Compuesta por microorganismos que se adquieren temporalmente al entrar en contacto con superficies contaminadas.

- Se encuentra en las capas superficiales de la piel.

- Es la responsable principal de las infecciones relacionadas con la atención sanitaria.

2. Flora residente:

- Formada por microorganismos que habitualmente viven en la piel.

- Localizada en las capas más profundas.

Estas bacterias no suelen ser perjudiciales, pero pueden convertirse en un riesgo durante procedimientos quirúrgicos o en contacto con pacientes inmunodeprimidos.

Recordatorio

Las barreras higiénicas, como batas, guantes, mascarillas y gorros, están diseñadas para bloquear el mecanismo de transmisión de infecciones. Su correcto uso y la aplicación de prácticas higiénicas como el lavado de manos son esenciales para interrumpir la cadena de contagio en entornos clínicos.

Lavado de manos: recomendaciones y técnicas

Es importante recordar que, para realizar un lavado de manos adecuado:

- Las uñas deben mantenerse cortas y libres de esmalte.

- No se deben usar accesorios como relojes, anillos o pulseras.

El lavado de manos en el ámbito clínico se clasifica según el tipo de tarea:

Tipos de lavado de manos

1. Lavado de manos rutinario o habitual

- Se realiza como medida básica de higiene después de actividades cotidianas y al inicio y fin de la jornada laboral.

2. Lavado de manos especial o antiséptico

- Requiere un mayor tiempo y el uso de jabón antiséptico. Generalmente, dura un minuto.

3. Lavado de manos quirúrgico

- Está indicado para procedimientos que requieren una asepsia extrema.

- Implica lavar manos y antebrazos durante dos minutos con jabón antiséptico, siendo la clorhexidina uno de los productos más utilizados.

Recomendaciones generales

- Siempre que sea posible, utilizar jabón líquido en dispensadores que no necesiten contacto directo con las manos.

- Preferir el lavado con agua fría.

- En caso de usar soluciones alcohólicas, aplicar el producto sobre la palma, frotar toda la superficie de las manos y dedos hasta que se sequen, siguiendo las indicaciones del fabricante.

Momentos en los que debe realizarse el lavado de manos:

- Al inicio y fin de la jornada laboral.

- Antes y después del contacto físico con pacientes.

- Después de retirar los guantes.

- Tras estornudar, toser o limpiarse la nariz.

- Después de usar el baño.

- Antes y después de comer.

- Antes y después de realizar la higiene del paciente.

- Tras manipular ropa sucia, cuñas u otros utensilios.

- Antes y después de servir alimentos o medicamentos.

- Antes y después de realizar curas, extracciones, punciones o manejo de dispositivos invasivos como catéteres o sondas.

- Antes y después de aspirar secreciones.

Aunque el lavado frecuente es esencial, puede causar irritación o sequedad debido a la eliminación de grasas naturales de la piel. Por ello, se recomienda aplicar cremas protectoras al final de la jornada laboral.

Procedimiento para el lavado de manos

Material necesario

- Agua.

- Jabón antiséptico.

- Toalla desechable.

A) Lavado de manos rutinario o habitual

- Mojar las manos con agua y aplicar jabón, frotando durante 30 segundos, especialmente en uñas y espacios entre los dedos.

- Enjuagar con agua tibia.

- Secar con una toalla de papel desechable, desde los dedos hacia los codos.

- Cerrar el grifo con el codo o utilizando una toalla de papel seca.

B) Lavado de manos especial o antiséptico

- Usar jabón antiséptico.

- Frotar durante un minuto.

- Seguir los pasos 2, 3 y 4 del lavado de manos rutinario.

C) Lavado de manos quirúrgico

- Enjabonarse manos y antebrazos durante dos minutos con jabón antiséptico.

- Cepillar las uñas de ambas manos durante 30 segundos con un cepillo impregnado en jabón, luego enjuagar.

- Enjabonarse nuevamente durante dos minutos y aclarar con las puntas de los dedos apuntando hacia arriba, dirigiendo el agua de los dedos hacia los codos.

- Secar aplicando una toalla estéril sin frotar.

- Cerrar el grifo utilizando sistemas de pedal o palanca, nunca con las manos.

Sabías que…

En el ámbito hospitalario, las manos son el principal medio de transmisión de microorganismos.

Flora microbiana en las manos

- Flora transitoria: Microorganismos adquiridos por contacto y presentes en la superficie de la piel. Son los responsables principales de infecciones relacionadas con la atención sanitaria.

- Flora residente: Microorganismos que forman parte de la piel y habitan en capas más profundas, habitualmente inofensivos, pero pueden ser un riesgo en ciertos procedimientos.

Estas prácticas son esenciales para garantizar la seguridad del paciente y del personal sanitario.

Recomendaciones internacionales para la higiene de manos

Clasificación de las recomendaciones

Estas recomendaciones están diseñadas para mejorar la higiene de manos en el personal sanitario y reducir la transmisión de microorganismos entre pacientes y profesionales en los centros de salud. No están dirigidas a establecimientos de alimentación ni sustituyen normativas específicas para ese ámbito. El sistema de categorización utilizado para estas pautas, basado en evidencias científicas, análisis teóricos, aplicabilidad y costo, es el siguiente:

1. Categoría IA: Altamente recomendada, respaldada por numerosos estudios experimentales, clínicos o epidemiológicos bien diseñados.

2. Categoría IB: Altamente recomendada, basada en algunos estudios y en un análisis teórico sólido.

3. Categoría IC: Obligatoria, de acuerdo con normativas legales o estándares establecidos.

4. Categoría II: Sugerida, respaldada por estudios clínicos o razonamientos teóricos, aunque con menos evidencia.

5. Sin recomendación: No hay suficientes evidencias para emitir un consenso.

Indicaciones para la higiene y antisepsia de manos

1. Cuando lavar las manos:

- Si las manos están visiblemente sucias o contaminadas con sangre, fluidos corporales o material proteico, deben lavarse con agua y jabón, ya sea antimicrobiano o no.

- Si no están visiblemente sucias, se recomienda el uso de soluciones alcohólicas para descontaminarlas. También es aceptable lavarlas con agua y jabón antimicrobiano.

2. Antes de realizar ciertas acciones:

- Contacto directo con el paciente.

- Colocarse guantes estériles para insertar catéteres intravasculares centrales.

- Insertar catéteres urinarios o periféricos, u otros dispositivos invasivos.

- Tocar piel intacta (por ejemplo, para medir la presión arterial o mover al paciente).

3. Después de realizar ciertas acciones:

- Contacto con fluidos corporales, membranas mucosas, heridas abiertas o piel no intacta, incluso si las manos no están visiblemente sucias.

- Cambiar de una zona contaminada del cuerpo del paciente a una zona limpia.

- Tocar superficies inanimadas cercanas al paciente, incluidos equipos médicos.

- Retirar guantes.

4. Otras situaciones:

- Antes y después de comer.

- Después de utilizar el baño.

- En caso de exposición sospechada o confirmada a Bacillus anthracis, lavarse las manos con agua y jabón es preferible, ya que los antisépticos habituales son menos efectivos contra las esporas.

5. Toallitas impregnadas:

- Pueden considerarse una alternativa al lavado con agua y jabón, pero no sustituyen a las soluciones alcohólicas o al jabón antimicrobiano, ya que son menos efectivas para reducir microorganismos.

6. Soluciones no alcohólicas:

- No se puede emitir una recomendación clara sobre su uso rutinario en entornos sanitarios debido a la falta de consenso.

Técnicas de higiene de manos

1. Uso de soluciones alcohólicas:

- Aplicar el producto en la palma de una mano.

- Frotar ambas manos cubriendo todas las superficies hasta que estén secas.

- Seguir las indicaciones del fabricante para la cantidad adecuada.

2. Lavado con agua y jabón:

- Mojar las manos, aplicar jabón en la cantidad recomendada y frotar vigorosamente durante al menos 15 segundos, cubriendo completamente manos y dedos.

- Aclarar con agua, secar con una toalla desechable y cerrar el grifo con esta misma toalla.

- No usar agua caliente, ya que puede aumentar el riesgo de irritación cutánea.

3. Tipos de jabón:

- Se puede usar jabón líquido, en pastilla, en hojas o en polvo.

- Si se usa jabón en pastilla, debe almacenarse en una jabonera con rejilla para facilitar el secado, preferiblemente con pastillas pequeñas.

4. Toallas reutilizables:

- Las toallas multiuso de tela no son recomendables en entornos sanitarios debido al riesgo de contaminación cruzada.

Sabías que…

La antisepsia es un conjunto de técnicas destinadas a eliminar o inhibir el crecimiento de microorganismos potencialmente peligrosos. Su correcta aplicación es clave para prevenir infecciones y garantizar la seguridad en la atención sanitaria.

Antisepsia quirúrgica de manos

- Antes de iniciar el lavado quirúrgico de manos, es necesario retirar anillos, relojes, brazaletes y cualquier otro accesorio.

- Limpiar cuidadosamente debajo de las uñas utilizando un cepillo o limpiador adecuado bajo agua corriente.

- Para la antisepsia quirúrgica, se puede usar indistintamente jabón antimicrobiano o solución alcohólica con acción prolongada antes de colocarse los guantes estériles.

- Con jabón antimicrobiano:

- Frotar manos y antebrazos durante el tiempo recomendado por el fabricante (entre 2 y 6 minutos). Frotaciones prolongadas, como de 10 minutos, no son necesarias.

- Con solución alcohólica:

- Antes de usarla, lavar previamente manos y antebrazos con agua y jabón no antimicrobiano.

- Aplicar la solución siguiendo las indicaciones del fabricante y dejar secar completamente antes de colocarse los guantes.

Selección de productos para la higiene de manos

- Proveer productos eficaces para la higiene de manos que tengan bajo potencial de causar irritaciones, especialmente si son utilizados con frecuencia durante los turnos. Esto incluye tanto productos para uso clínico como quirúrgico.

- Solicitar la opinión del personal sanitario sobre textura, fragancia y tolerancia cutánea de los productos para fomentar su aceptación. El costo no debe ser el principal criterio para la elección del producto.

- Consultar con los fabricantes sobre posibles interacciones entre los productos de higiene de manos y los guantes utilizados en el centro.

- Evaluar los sistemas dispensadores de los productos para garantizar que suministren las cantidades adecuadas y funcionen correctamente antes de adquirirlos.

- Evitar rellenar dispensadores parcialmente vacíos, ya que esta práctica puede contaminar el jabón.

Cuidado de la piel

- Ofrecer lociones y cremas para las manos que minimicen la aparición de dermatitis por contacto, común en profesionales sanitarios debido al lavado frecuente y uso de antisépticos.

- Consultar con los fabricantes sobre cómo las lociones o cremas podrían afectar los productos antimicrobianos empleados en el centro sanitario.

Otras consideraciones sobre higiene de manos

- No usar uñas artificiales o extensiones si se tiene contacto directo con pacientes de alto riesgo, como en UCI o quirófanos.

- Mantener las uñas naturales cortas, no excediendo 0,6 cm de longitud.

- Usar guantes siempre que exista posibilidad de contacto con sangre, fluidos corporales, membranas mucosas o piel lesionada.

- Cambiar los guantes después de atender a cada paciente, así como durante el cuidado de un mismo paciente si se pasa de una zona contaminada a otra limpia.

- No reutilizar los guantes ni lavarlos entre usos.

- Aunque no existe una recomendación formal sobre el uso de anillos en centros sanitarios, se sugiere precaución debido a los riesgos potenciales.

Educación y motivación para la higiene de manos

- Incluir formación para el personal sanitario sobre los riesgos de contaminación durante el cuidado del paciente y las ventajas de las distintas técnicas de higiene de manos.

- Monitorizar el cumplimiento de las prácticas de higiene y proporcionar retroalimentación al personal.

- Involucrar a pacientes y familiares en el recordatorio al personal sanitario de mantener la higiene de manos.

Medidas administrativas

- Hacer de la mejora en la higiene de manos una prioridad institucional, proporcionando el respaldo administrativo y financiero necesario.

- Implementar un programa multidisciplinario para aumentar la adherencia del personal sanitario a las prácticas recomendadas.

- Asegurar la disponibilidad de soluciones alcohólicas para la higiene de manos en ubicaciones estratégicas, como la entrada de las habitaciones o mediante envases portátiles.

- Almacenar las soluciones alcohólicas en áreas aprobadas para materiales inflamables, siguiendo las normas de seguridad.

Estas medidas son esenciales para garantizar la seguridad en la atención sanitaria y minimizar el riesgo de infecciones asociadas al cuidado de pacientes.

Uso adecuado de guantes en instituciones sanitarias

Para garantizar un uso correcto de guantes en entornos sanitarios, es fundamental seguir estas recomendaciones:

- Cuándo usar guantes

- Siempre que exista la posibilidad de entrar en contacto con sangre, secreciones, fluidos corporales, piel no intacta o mucosas de un paciente.

- Cuándo evitar su uso

- No utilizar guantes en situaciones donde no sean necesarios, ya que esto puede llevar a olvidarse de cambiarlos entre pacientes.

- Evitar desplazarse por las instalaciones con guantes puestos.

- Cambio y eliminación de guantes

- Los guantes deben retirarse después de atender a cada paciente y desecharse adecuadamente.

- No se deben lavar ni reutilizar.

- Es indispensable cambiarlos entre pacientes y al pasar de áreas “contaminadas” a “no contaminadas” dentro del cuidado de un mismo paciente.

- Higiene de manos con guantes

- El uso de guantes no exime de la necesidad de realizar una adecuada descontaminación de manos. Después de retirarlos, se debe higienizar las manos antes de atender a otro paciente.

- Efectos adversos del uso de guantes

- El uso prolongado o inadecuado de guantes puede causar:

- Dermatitis de contacto por irritación.

- Reacciones alérgicas de contacto.

- Hipersensibilidad inmediata.

- El uso prolongado o inadecuado de guantes puede causar:

Recordatorio importante

El uso de guantes nunca sustituye la necesidad de lavarse las manos, ya que la higiene manual es la principal barrera contra la transmisión de infecciones.

Directrices de la OMS sobre la higiene de manos en la atención sanitaria

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido recomendaciones para fomentar prácticas efectivas de higiene de manos en los centros sanitarios, subrayando la importancia del lavado y la descontaminación manual en la prevención de infecciones relacionadas con la atención al paciente. Estas pautas destacan la necesidad de combinar el uso de guantes con técnicas adecuadas de higiene manual para garantizar la seguridad del paciente y del personal sanitario.

Métodos principales para evaluar la higiene de manos

Existen varias formas de medir la práctica de higiene de manos en el entorno sanitario, entre las que destacan:

1. Observación directa

- Consiste en registrar las acciones realizadas por el personal sanitario durante su trabajo asistencial, evaluando qué hacen y cómo lo hacen.

2. Consumo de productos

- Se mide la cantidad de productos utilizados para la higiene de manos, como jabones, soluciones antisépticas o desinfectantes, para conocer el nivel de uso.

3. Encuestas

- Se recopilan las opiniones, conocimientos y percepciones del personal sanitario acerca de la higiene de manos a través de cuestionarios.

Estos métodos permiten obtener una visión integral de las prácticas, el cumplimiento y la concienciación del personal sanitario sobre la importancia de la higiene de manos.